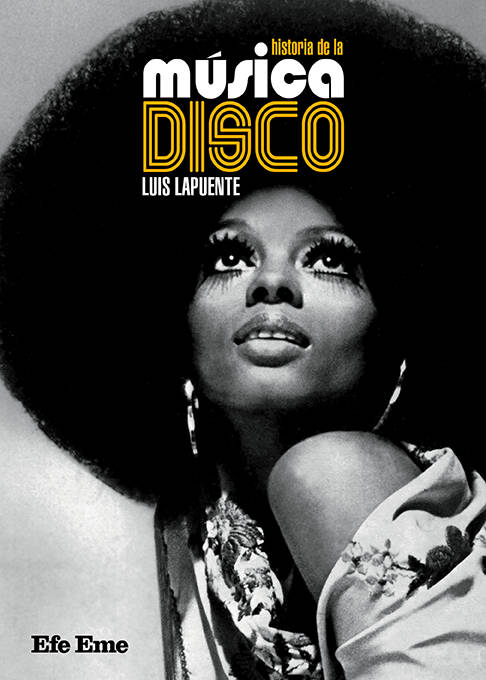

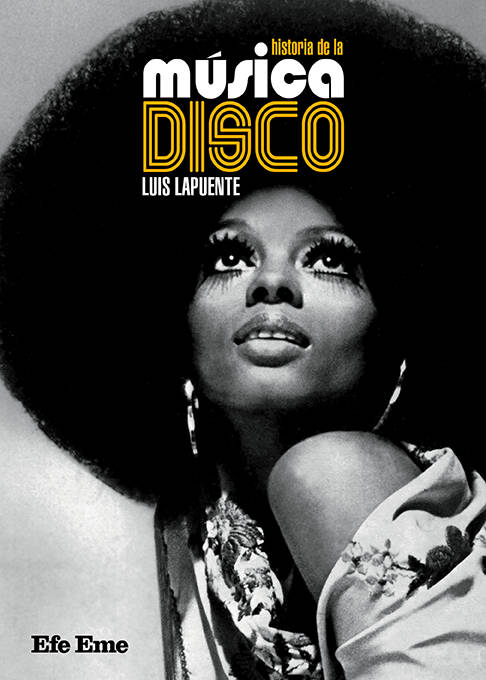

VALÈNCIA. A lo largo de 2017 han cumplido 40 años I Feel Love, Studio 54 y, ahora en noviembre, Fiebre del Sábado Noche. Hace casi medio siglo que la música disco abandonó la marginalidad y conquistó el planeta, imponiéndose como algo más que un género comercial y facilón. Al filo de estas efemérides, y de la publicación del libro Historia de la música disco (Efe Eme), donde una eminencia como Luis Lapuente escribe el primer análisis publicado en España sobre el fenómeno, se hace necesario recordar aquellos tiempos en los que hacer el travolta estaba mal pero que muy mal visto.

Para los consumidores de rock, la música discotequera resultaba algo chabacano. Así era a finales de la década de 1970, y así lo expresé, sin llegar a profundizar en ello, en un artículo para esta misma sección que escribí la pasada primavera acerca de lo volátiles que pueden llegar a ser los gustos musicales. En 1978, la disco music dejó de ser solamente consumida por latinos, negros y homosexuales y pasó a convertirse en un fenómeno mundial. Algo de lo que no podías participar abiertamente si te gustaba el rock. Yo viví esa esquizofrenia que luego no era para tanto porque se resolvía con la candidez propia de la adolescencia. A mis amigos y a mí nos gustaba el rock, la música de verdad, la que delimitaba la frontera entre lo bueno y lo malo porque nos parecía que era pura y real. La música disco era popular e intrascendente, sólo podía gustarle los horteras. A nosotros nos fascinaban los iluminados. Rolling Stones, Patti Smith, Sex Pistols, The Doors, Lou Reed, Television… Éramos víctimas del rockismo, esa creencia tan extendida que hacía ver que todo lo que no fueran guitarras eléctricas era una fruslería indigna de ser tomada en serio. Manías de otras épocas que no tengo muy claro que hayan sido completamente enterradas.

Travoltas playeros adolescentes

Nuestra intransigencia era de salón de estar y se disipaba en el momento que dábamos por zanjada la tertulia veraniega de turno. Asegurábamos detestar Fiebre del Sábado Noche, pero todos la habíamos visto y, además, nos había gustado. Con reservas, sí, pero nos había gustado. Alabábamos a grandes intelectuales del rock como Patti Smith y Dylan, pero a la hora de ligar, no teníamos alternativa: había que pasar por la discoteca. La que nos tocaba a nosotros, a los adolescentes que coincidimos durante aquellos veranos en la playa de Pobla de Farnals, se llamaba Julius. Como formaba parte de un edificio que albergaba instalaciones para jugar a los bolos, la llamábamos la bolera. Julius era nuestro inevitable destino durante aquellas tardes de estío. Las chicas se acicalaban para acudir a las discretas sesiones de tarde. Se maquillaban y se ponían guapas. Las más audaces pedían bebidas con alcohol, como el famoso San Francisco. Los chicos corríamos el peligro de ser ignorados si no estábamos a la altura. Unos fumaban, otros se pedían también un San Francisco. Algunos hacíamos el zascandil alrededor de la pista sin saber muy bien cómo actuar.

Bailar, bailar, bailar

Las luces tenues de Julius propiciaban la posibilidad de un acercamiento en pos del primer beso, o de un baile lento al son de la balada pastelera de moda, que seguramente sería una de los Bee Gees incluida en la banda sonora de la citada película. Pero a ese nivel no se accedía porque sí. Ese nivel había que ganárselo. Y la única manera de hacerlo, salvo que tuvieras una buena moto o fuese uno de esos tipo incontestablemente hermosos (ninguno de esos casos era el nuestro), había que salir a la pista y bailar. Espabilar y agitarse al ritmo de lo que sonara. Hacerse el estrecho equivalía a tentar al celibato. Ir de exquisito tampoco conducía a nada bueno. Había que seguir las instrucciones de algunos de aquellos estribillos y sacudir el cuerpo.

Bailar en la pista de una discoteca, al fin y al cabo, no es más que parte del ritual de apareamiento. En aquellos tiempos y en aquel ambiente, había que salir a la pista para impresionar con tu desinhibición. Para que las chicas vieran que eras atrevido y para que los otros chicos vieran de lo que eras capaz. Y qué demonios, todo aquello era algo liberador, cuando no catártico. Pongamos un ejemplo: ‘Let’s All Chant’, de la Michael Zager Band. Era la canción perfecta. Tenía el estribillo que toda canción discotequera de la época necesitaba. Ese continuo batir de palmas. Ese estribillo que era como una orden (¡Vamos a cantar todos!) que no tenía sentido ignorar. Un estribillo ribeteado por un sonido excéntrico y luego, una apoteosis en forma de versos. My body, your body, everybody move your body… No hacía falta más letra. El meneo era el mensaje.

Ritos modernos de apareamiento

Casi todas las canciones discotequeras eran mensajes eróticos codificados. Algunos se expresaban bajo la capa del romanticismo, corazones rotos, mujeres indiferentes. Otra tenías un objetivo subliminal creado para enloquecer a las hormonas. Otro ejemplo: ‘I Love To Love’, de Tina Charles. La pobre Tina se desesperaba diciendo que ella adoraba amar pero que su novio sólo quería bailar. Dale esa letra a los Pet Shop Boys y verás lo que hacen con ella. ‘I Feel Love’, que había salido el verano de 1977, seguía imbatible como reina de las pistas. Era imposible permanecer indiferente al ritmo robótico, al sensual manto electrónico que emanaban los altavoces y que iba impregnando la sala como si fuera humo. Entonces aparecía la voz de Donna Summer y, aunque la mente no pudiera discernirlo, los sentidos respondían a la llamada. El sexo, la ilusión de lo que podía llegar a ser el sexo, iba implícito en aquella canción. Y mientras, los ruidos sintéticos se repetían sin pausa, como metrónomos, como el ruido de los antiguos contadores de los taxis, una embriagadora acumulación de sonidos. Una vez puestos en situación, hasta las canciones bailongas de Miguel Bosé –‘Ana’, “Superman’- te parecían adecuadas.

La cabra tira al monte

En primavera de 1978, los Rolling Stones sacaron un single que se llamaba ‘Miss You’, una canción discotequera. Los pusieron a caldo por oportunistas, lo cual no podía ser más absurdo teniendo en cuenta que la música negra ha sido la fuente principal de los Stones y que el funky no es más que una de sus variantes. Ese año Rod Stewart, que nos daba a todos bastante más igual, sacó ‘D’ya Think I’m Sexy?’ y ahí ya sí que se acabaron los subterfugios. Kiss hicieron ‘I Was Made For Loving You’ y Blondie triunfaron a nivel mundial con ‘Heart Of Glass”. Hasta Lou Reed hizo una canción discotequera que nunca estuvo claro si era una oda o una burla. Es igual. Al final quedó demostrado que, por más que los fundamentalistas se empeñaran, la música discotequera era tan digna como cualquier otra manifestación de los sonidos pop. Para los niños esnobs como nosotros, que Blondie y los Stones hicieran canciones en esa onda implicó la salida del armario musical. Ya podías decir que esa música frívola te gustaba porque si estos la hacían, estaba bien. Aún habrían de pasar unos pocos años más para que servidor perdiera completamente la vergüenza y dijera que sí, que Boney M me gustaban mucho también. Ese descaro se lo debo a Alaska y los Pegamoides. Y también al hecho de que en 1982, cuando salió ‘Bailando’, mi adolescencia llegaba ya a su fin y con ella, algunos temores absurdos.