ofendidita / OPINIÓN

Contra tener un cuerpo

Tres asuntos perturban mi calma en los últimos tiempos. Por una parte, necesito averiguar qué maquiavélica conspiración provoca que no encuentre Muerte en Venecia en ninguna de las plataformas de streaming a las que estoy suscrita (llevo meses ansiando ver esta película, pero los dioses no están atendiendo mis plegarias). Por otra, vivo aterrada ante los nuevos navajazos que va a desplegar la izquierda contra sí misma en las próximas semanas; sueño con que sea 24 de julio y podamos rebozarnos en certezas y no en este sainete de ridículos sin fin. Y luego está la cuestión que hoy nos ocupa: ¿por qué narices estoy atrapada en esta vaina pálida de carne y huesos llamada cuerpo humano? Para el primer tema, mantengo la ilusión de que aparezca por sorpresa en el catálogo de Filmin cuando menos me lo espere. Respecto al segundo, he decidido mirar al abismo a los ojos y entregarme a la entropía electoral que el universo me tenga preparada. Y en cuanto a la presencia corporal, aunque la asumo como inevitable, no puede dejar de resultarme un fastidio, un incómodo requisito en esta expedición que supone estar viva.

De hecho, a menudo me descubro pensando que preferiría ser una nebulosa (escuché la idea en el podcast de Punzadas Sonoras y me quedé prendada) en lugar de este saco de tendones, músculos y rizos. Vamos, le veo muchas más ventajas a ser un puñado de polvo cósmico chulísimo que a esto de transitar el mundo con forma de persona a la que le duele la cabeza con los cambios de presión atmosférica. ¿Flotar etérea y tranquilita a mi aire o tener que pedir hora en el fisioterapeuta porque me he destrozado la espalda con tantas horas trabajando frente al ordenador? Tengo un total de cero dudas, la verdad.

El engorro de la fisicidad y sus periferias me ronda la cabeza de vez en cuando, pero un par de sustillos de salud recientes y la amenaza de otro verano de bochorno insoportable (no me refiero al provocado por el culebrón político anteriormente mencionado, sino al infierno estival que nos aguarda a la vuelta de la esquina), han activado con especial fervor mis deseos inviables de escapar de mi encarnación mortal.

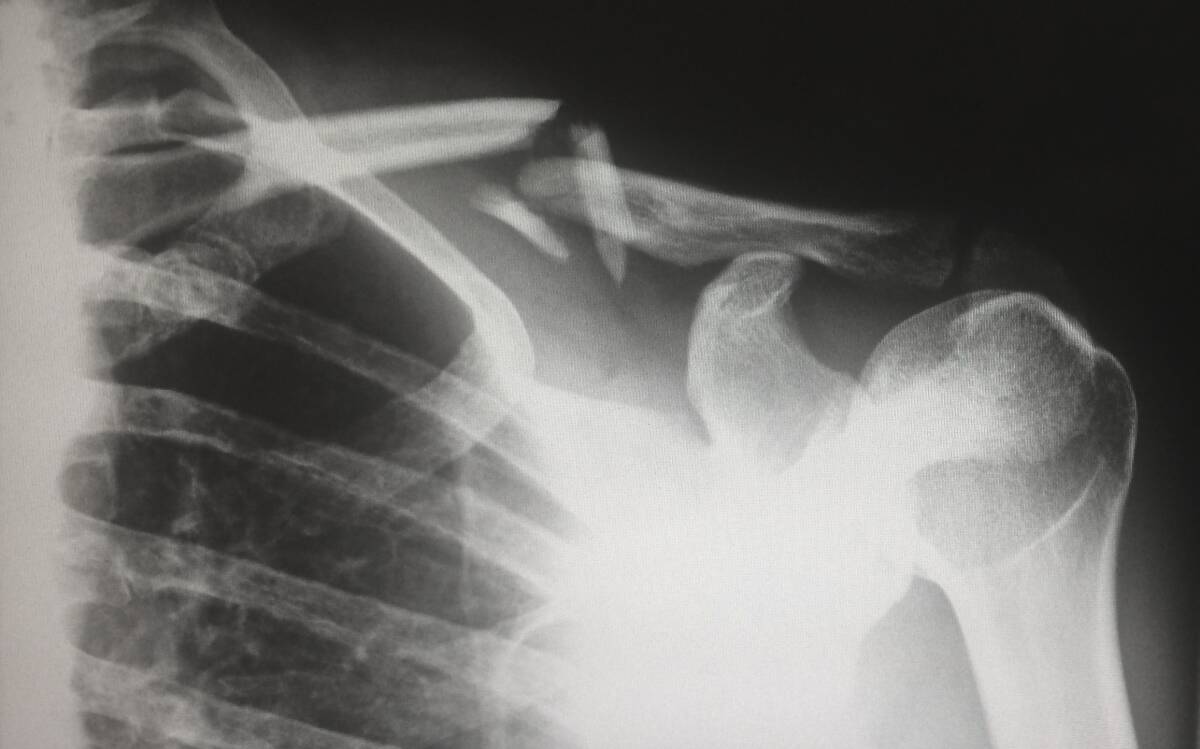

No todo es malo en la corporalidad, claro: resulta muy satisfactorio tener papilas gustativas o que te dé el sol en los brazos, bailar libera endorfinas y siempre reconforta poder acariciar perretes, por ejemplo (ahí, envoltorio humano 4- nebulosa etérea 0). Pero lo cierto es que habitamos un cuerpo que enferma y sufre, que va sorteando achaques, que se da de bruces con sus propias limitaciones. Que acumula dolores, radiografías y fragilidades. Un cuerpo al que le salen moratones (y a veces no recuerda cómo se han producido). Al que le cruje la mandíbula por la tensión acumulada y al que periódicamente le toca hacer parada en boxes para comprobar que todo va bien. Un cuerpo que suda, que se cansa, ¡que tiene resaca, mira tú qué cosa más absurda!

Deambulamos por la vida en un envase sometido a décadas de férrea presión estética. Seamos conscientes de ello o no, estamos atravesados por toda una economía de la belleza que dictamina qué es aceptable y qué debe ser escondido, eliminado o disimulado; qué aspectos de tu organismo deben honrarse y cuáles deberían ser motivo de vergüenza. Aquí, por supuesto, doble bonus de culpa si hablamos de trayectorias femeninas, siempre abocadas a dosis extra de escrutinio y microvigilancia, a la dictadura de la mirada ajena (y patriarcal). Siempre a la caza de aquello que sobra o que falta (demasiado por allí, demasiado poco por allá), de esa parcela de tu fisicidad que podría limarse, pulirse, arreglarse; de esa versión de ti misma que podría ser mejor (un cuento de terror que cabalga por los páramos de la báscula, la celulitis, las ojeras, el pelo en sitios ‘incorrectos’, las arrugas enmascaradas en el eufemismo ‘primeros signos de la edad’ y otros tantos parajes escalofriantes). El resultado de ese mazacote de preceptos y cánones imposibles es el esbozo de un cuerpo que nunca va a ser suficiente. Un cuerpo a la búsqueda continua de una perfección inalcanzable y aprisionadora; de un concepto de lo hermoso que no chapotea en la celebración y el goce, sino en el control y el disciplinamiento.

La teoría para sobrevivir a estos fantasmas me la sé de memoria: se supone que una tiene que esquivar esas exigencias tiránicas y amar su cuerpo por todo lo que es capaz de hacer. Porque te sostiene y te lleva, porque te permite experimentar y, a fin de cuentas, existir. Porque te acompaña a través de los años, las euforias y las tragedias. Porque es el único que tienes y te conforma. Porque resiste los envites. Todo eso lo tengo clarinete. He escuchado a 800 millones de gurús del bienestar que te animan a estar a gusto con tu organismo, mimarlo y convertirlo en un hogar, en un refugio.

Así que, alumna aplicadísima, me pongo crema hidratante, bebo agua como si la fueran a prohibir, hago yoga, como brócoli, uso protector solar todos los días, me digo desquiciada que soy dueña de mí misma… Y a veces parece que está funcionando, que me reconcilio con el traje de persona que debo vestir a diario. Pero luego aterriza por aquí una bajada de tensión, se escapa del baúl un complejo o una inseguridad que ni siquiera sabía que tenía (da igual cuánto feminismo haya almacenado en las pupilas) o me tropiezo con una recién descubierta alergia a las setas (¿no es una tremenda injusticia tener que bajarme de repente del sabroso carro de los níscalos?). Y mira, chica, pues ya vuelvo a dudar de si me compensa o no eso de la corporalidad. ¿Alguien ha visto a una nebulosa con conjuntivitis o preocupada por el resultado de un análisis de sangre? ¿Acaso el polvo cósmico sufre de estreñimiento o le encanta comer tacos, pero le sienta mal el picante? Yo diría que no.

Noticias relacionadas

Ha sido un placer

Hasta la más hermosa de las historias tiene un final. La nuestra, la que hemos mantenido ustedes y yo estos ocho años, ha concluido. A veces, el periodismo es una experiencia merecedora de buenos recuerdos.