CASTELLÓ. Juan Carlos Usó (Nules, 1959) es autor de libros capitales en la historia de la droga de nuestro país como son Spanish trip (La aventura psiquedélica en España) o Drogas, neutralidad y presión mediática. Más de 30 años lleva el historiador investigando sobre el tema. Pero si hay algo por lo que han aupado sus tesis es porque Usó va más allá de lo que tradicionalmente se ha contado. Sus ensayos no giran alrededor de 'barcos o aviones', giran alrededor de la "criminalización pública" que se puso en marcha en el siglo XX sobre el consumo de drogas. Así lo defiende el historiador que achaca a la prensa del momento parte de este linchamiento.

En marzo de 1918 España se incorporó a la lista de países prohibicionistas que intentaban resolver el problema de las 'drogas' (que entonces eran medicamentos) castigando su consumo. El castellonense analizó en su último libro esa época, pero ahora acerca un poco más la lupa para aproximarse a cómo fueron aquellos años en la Comunitat Valenciana. Charlamos con el autor sobre Arroz, horchata y cocaína. La incorporación de las drogas en la cultura popular valenciana (1914-1939), un libro con el que además dice cerrar etapa.

-Parece que la historia que nos han contado sobre las drogas ha ido cobrando diferentes formas con el tiempo. En la sinopsis de tu libro ya dejas claro que el consumo de las drogas en la Comunitat Valenciana no empezó en la Ruta Destroy, aunque muchas personas todavía lo vinculen a ese momento. ¿Por qué hay quienes mantienen que fue así?

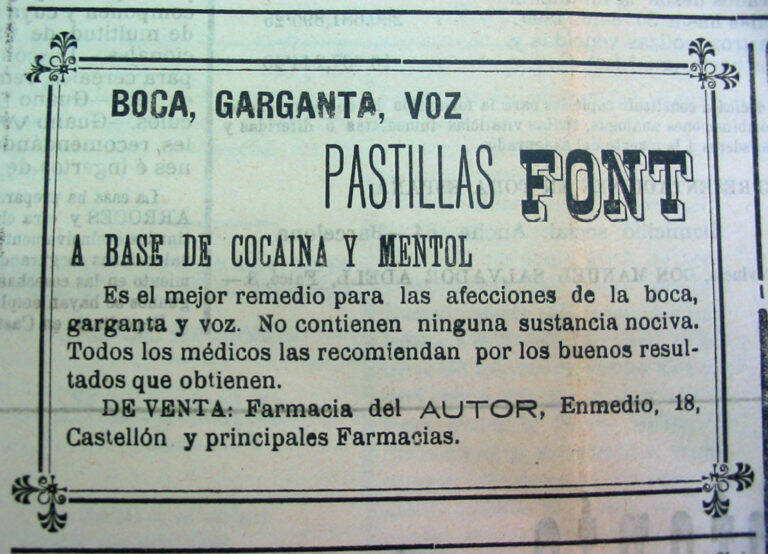

-Porque la memoria colectiva de lo contemporáneo es muy frágil. Por eso existimos los historiadores, para tirar del hilo y decir, "cuidado esto viene de antes". En mi caso, cuando hablo de drogas ubico tres etapas. La primera de libertad farmacológica, cuando todas las drogas que conocemos (heroína, opio, hachís...) existían y se vendían libremente en las farmacias. Tendemos a pensar que hay una cosa que son las medicinas, que son buenas y se venden en las farmacias porque las controlan los médicos y los farmacéuticos, y otra cosa son las drogas que se venden en la calle, las controlan la policía y la distribuyen los delincuentes, pero esta separación antes no existía, todo eran medicamentos. La segunda etapa comienza en 1918 y es la del control o restricción: aquí el gobierno intenta prohibir el consumo lúdico de ciertas medicinas que son las que luego llamaremos droga. Lo hacen mediante exigencia de receta médica obligatoria. Esa etapa se extiende hasta 1932 y a partir del 32 ya podemos hablar de una fase plenamente prohibicionista: prohíben la heroína, ya no se puede comprar ni siquiera con receta. Tampoco elaborar, almacenar ni nada. Y esto ha seguido hasta ahora. La última vez que se intentó regular el cannabis, hubo un portavoz del PSOE que dijo: "El cannabis es droga, y la droga es droga".

-Antes de pasar a hablar del caso valenciano, ¿por qué crees que siempre se termina vinculando el consumo de drogas a la fiesta y las salas de música?

-Es algo que ha ocurrido siempre. En este libro hablo de la campaña que hizo Las Provincias en 1921. Hubo una serie de noticias que decían lo siguiente: "Cómo se envenena a la juventud valenciana. La cocaína y la morfina en los cabarets y music-halls". Igual que en los 80 se vinculaba la droga a las discotecas, entonces era al tango y al jazz. Siempre se hace así, se vincula el consumo a determinada música que nos suena rara o que molesta a determinados sectores, porque detrás de la represión y de la prohibición de la droga hay un motor estrictamente moral. No se rasgan las vestiduras por el consumo terapéutico, sino por el consumo al margen de lo establecido por la ley, el extra terapéutico, el que consumen los considerados como socialmente indecentes. Siempre se termina vinculando la droga a la prostitución, la homosexualidad, al sexo no convencional. Con todo, si te lees los artículos que hicieron los medios, ves que no van en contra la droga, sino contra los antros, quieren cerrarlos.

-¿Cuándo llega la droga a la Comunitat Valenciana?

-La droga no llegó a la Comunitat Valenciana en barcos o aviones, hasta 1932 estaba en las farmacias. Todas las historias de narcos a las que nos hemos acostumbrado son posteriores. Ahora los farmacéuticos son simples vendedores de medicinas, pero antes sabían hacerlas. Por eso, la entrada y la vía de penetración son las farmacias. El farmacéutico era el minorista, el que las vendía al detalle, pero el mayorista era el droguero. Las droguerías no vendían al por menor, lo hacían al por mayor. Pero si tú, en 1915, hubieras tenido dinero suficiente para ir al droguero y pedirle 2 kilos te lo hubieran dado.

En Albal, municipio de València, se fabricaba el licor Montecristo hecho con hachís, un tónico que se vendía además como digestivo. También el Doctor Torrens, de València, y el Doctor Torrens, de Castellón, fabricaban pastillas de cocaína. Había decenas y decenas, servían para suavizar la garganta. En el libro hablo de todas las especialidades elaboradas por profesionales valencianos.

Pero todo cambia en 1918 cuando el gobierno somete a control el consumo y tráfico de drogas que terminada derivando en actividades callejeras. En València capital llegaron a cerrar hasta seis o siete farmacias. La campaña de Las Provincias desató el juego del gato y el ratón. Entonces la droga que más se consumía era la cocaína. Pues si en las farmacias valía un gramo a cuatro pesetas, las multas por desviarse al mercado ilegal llegaron a ser de 30.000 pesetas.

Con todo, en el libro no solo trato de dar constancia de la persecución política y mediática. Al mismo tiempo se produce la incorporación de las drogas en la cultura popular. Te encuentras que las drogas aparecen reflejadas en canciones, en sainetes valencianos, en novelas y es uno de los temas estrellas de la prensa durante los años 20 y 30. Independientemente de si se consumen o no, todos hablan de ello.

-En el libro narras también el desarrollo de la droga en Alicante o Castellón. Algún capítulo que nos quieras contar...

-La droga estaba, como en València, en las farmacias. Por contarte alguna anécdota, el fiscal Luis Lozano se desplazó un día a Castellón porque había un toxicómano que le pidió a un hombre que entrara a la farmacia y le comprase algo de droga con una receta falsa. Entonces solo se permitía la terapéutica. Lo pillaron y le llevaron a juicio, tuvo que pagar 500 pesetas.

-¿Crees que si se hubiera dejado de ver la droga como 'el fruto prohibido', y por lo tanto se permitiera su consumo, dejaría de ser un problema?

-Claro, cuando algo te dicen que alberga placeres inmensos y te lo venden como "caro" es fascinante y apetece comprobarlo. No hay mayor placer que el del fruto prohibido. Es un tema muy complejo. Ahora al consumidor de drogas se le considera como un enfermo mental, se cree que hace algo que atenta contra sí mismo, que es como un suicidio lento. Con el tiempo mucha gente ha dejado de contemplarlo así. Hay quien lo ve como una forma que estos tienen de adaptarse a un medio muy hostil. Hoy para el dolor se receta aspirina o ibuprofeno, pero eso antes no existía. El único analgésico que había era el opio o derivados. En todo caso, España nunca ha sido un país productor de droga, siempre las ha importado.

-Lo que es evidente es que la campaña que hicieron los políticos y la prensa para detener su consumo no llegó a funcionar, porque la droga nunca ha llegado a desaparecer.

-Hace meses en una entrevista me preguntaron que, entonces, quiénes son los que hacen propaganda de las drogas. Han sido los medios de comunicación hablando mal de ella los que han terminado por fomentarla. Queriendo ir en contra le han hecho la mejor campaña. Me maravilla que todavía no lo vean. Y por más que prohíban, la prohibición no va a ningún lado. Estamos ahora peor que en los años 20. Si nos hubiéramos ahorrado la persecución de las drogas hubiéramos tenido problemas infinitamente menores. Ten en cuenta que el producto antes lo controlaban médicos y lo distribuían farmacéuticos. Ahora lo controlan o "descontrolan" policías. y lo distribuyen criminales. Tú me dirás si salimos ganando o perdiendo.

-Tu interés por la historia de la droga te ha llevado a publicar muchos libros sobre la 'cara b' de este tema. ¿Cuándo se saciará la sed? ¿Todavía te queda mucho que contar?

-No, la verdad que no, de hecho con este libro ya he acabado. No por nada, es que ya lo tengo todo dicho. Los intereses que me movieron en los 90 ya los he saciado. Ya sé lo que hay. Este libro es el broche final, porque he puesto la lupa lo más próximo posible y creo que he agotado el tema. He tenido invitaciones para hacer lo mismo en Portugal, pero ya no me interesa. Aunque si gente de otros países hicieran lo que yo he hecho en España se encontrarían seguro con muchas causas de prohibicionismo específicas de su tierra.