VALÈNCIA. Escribe Ana Becciu en el prólogo a los diarios de Alejandra Pizarnik que “una constante de los diarios de escritores (con notables excepciones como los de André Gide, León Bloy, Rosa Chacel o Julio Ramón Ribeyro) es que otros se encarguen de publicarlos póstumamente. Estas publicaciones podrían dar la impresión de ser una violación de la intimidad del diarista, pero no cabe duda de que, al conservarlo, el escritor está indicándonos que es consciente del valor intrínseco que tienen”.

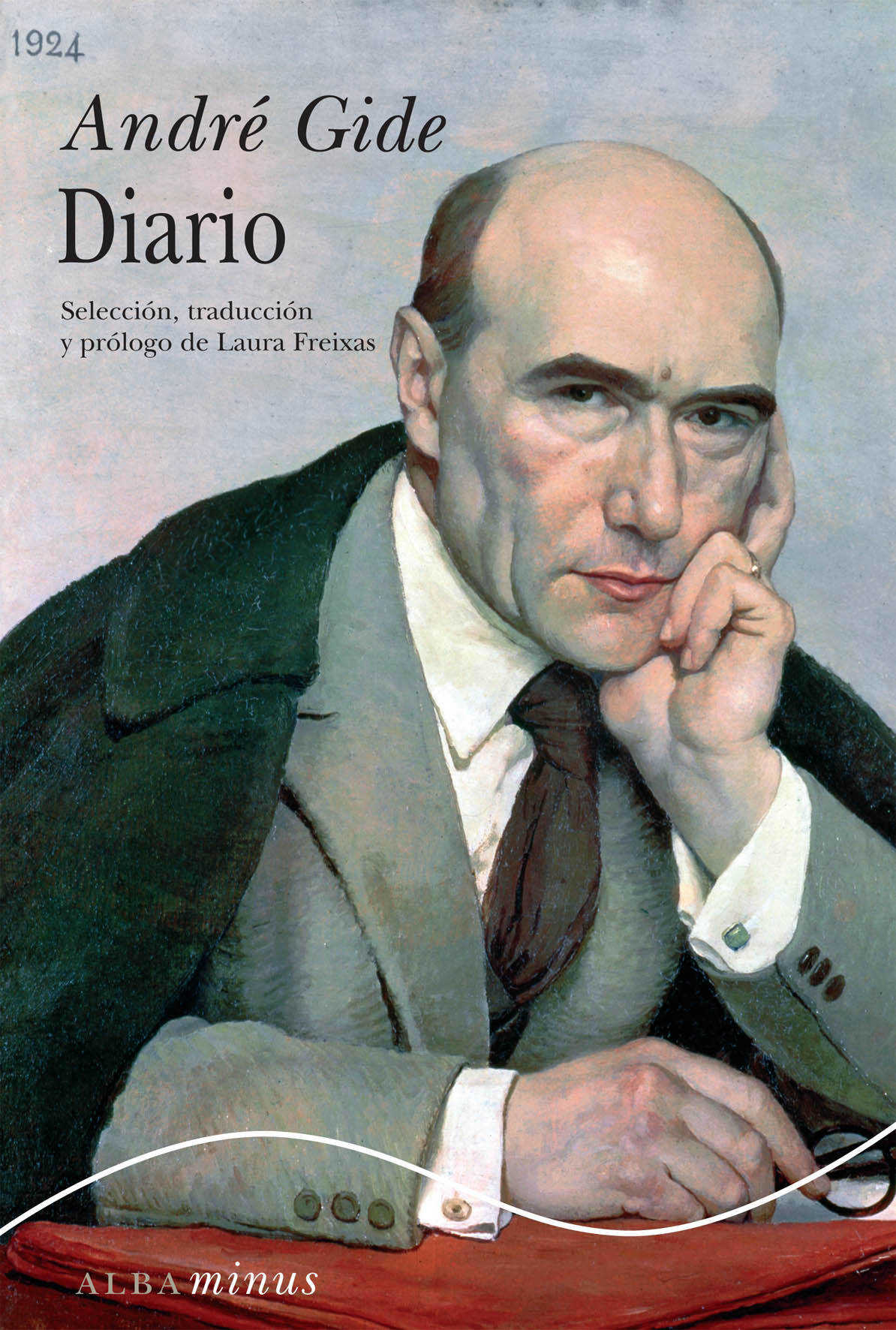

Es el caso de uno de los diarios canónicos escritos por André Gide entre 1887 y 1950, es decir, desde los 18 años hasta los 81 años. Prácticamente toda su vida. Diarios (publicado en España por Alba Editorial) se trata de la obra cumbre de Gide, una que intentó mejorar a lo largo de su vida a través de constantes rectificaciones. ¿Quiso publicar Gide este diario? Pues a juzgar por sus propias entradas, el autor de debatía constantemente entre publicar algunas de sus reflexiones en revistas de la época y guardar con celo gran parte de su vida privada.

Gide nació en París en 1869 y era hijo de un profesor, aunque fue criado por su tío abogado ante la muerte temprana del primero. En 1881 publicó por primera vez sus poemas. Después llegarían los viajes a Argelia donde conocería a Oscar Wilde, que le animaría a reconocer y aceptar su homosexualidad. Una condición que siempre le trajo ciertos problemas y conflictos internos.

Querría flagelar con todas mis fuerzas a los que se ríen de la castidad como de una tontería, a los que se burlan de la virtud como de una debilidad y creen que un libertino tiene más carácter que un monje; querría gritarles las agonías de fiebre cuando se encierra uno en su cuarto para huir del demonio que le persigue, pero que por mucho que se encierre no le deja en paz y se instala a su lado, le observa, le tienta, le inflama, le deja estupefacto, de modo que sale uno de esas luchas como muerto, jadeante, desposeído.

Ese demonio, por supuesto, no era otro que su instinto y orientación sexual. La estudiosa en género biográfico y diarístico, Laura Freixas –editora, prologuista y traductora del diario- ya explicó en un artículo de 2003 que “si bien tuvo relaciones con mujeres (incluso fue padre, a escondidas de su santa esposa), André Gide era ante todo homosexual, concretamente pederasta. Por razones en su época obvias, ocultaba su inclinación; pero al hacerlo incurría en lo que constituye, para los protestantes -y él lo era-, el peor pecado: la mentira”. Así escribía a propósito de Fabrice, un niño del que se enamoró perdidamente:

De su rostro y de toda su piel emanaba una especie de resplandor rubio, la piel de su cuello, de sus pechos, de su rostro y de sus manos, de todo su cuerpo, era igualmente cálida y dorada. (…) No hay palabras para describir la languidez, la gracia, la voluptuosidad de su mirada…Dudaba si alguna obra de arte había representado jamás algo tan bello…

No resulta entonces extraño que sintiera el infierno tan cerca tantas veces. En su adolescencia y primera juventud quizás se expresara con mayor claridad esta preocupación acerca de su identidad: «¿quién seré?», se preguntaba.

Me preocupa no saber quién seré; ni siquiera ser quién quiero ser; pero bien sé que hay que elegir. Querría andar por caminos seguros, que lleven solo allí adonde habría decidido ir; pero no sé; no sé lo que debo querer. Siento mil identidades posibles en mí; pero no puedo resignarme a no querer ser más que una. Y me asusto, a cada instante, a cada palabra que escribo, a cada gesto que hago, de pensar que es un rasgo más, imborrable, de mi figura, que se fija; una figura dudosa, impersonal; una figura cobarde, puesto que no he sabido elegir y delimitarla fieramente. Señor, concédeme no querer más que una cosa y quererla sin cesar…

Este tipo extraño practicó el llamado ‘uranismo’, un término del siglo XIX que se atribuía a personas del llamado ‘tercer sexo’, es decir, personas con una psicología femenina que se encontraban en el cuerpo de un varón y que, a su vez, se sentían atraídos por otros varones. Sin embargo, Gide siempre mostró con su esposa (y prima) Madeleine un respeto tan exacerbado que se convertía en falta de deseo. Jamás consumaron el matrimonio y jamás tuvieron hijos. En 1923 nacería su hija Catherine, fruto de la unión con Elizabeth Van Rysselberghe, hermana de Maria, la autora de la célebre Para un ruiseñor. Madeleine murió en 1938 y Gide utilizó la experiencia de esta unión jamás consumada en su libro Y ahora permanece en ti, publicado por la editorial Odisea. Ese “amor descarnado” –en palabras de Gide- no hizo feliz a su esposa, algo que, por otro lado, tampoco importó demasiado al escritor.

Sin embargo, a él los sentimientos –los buenos, los malos, los verdaderos- siempre le importaron en relación a su literatura:

Los buenos sentimientos son, las tres cuartas partes de las veces, sentimientos de confección. El verdadero artista, conscientemente, sólo viste a la medida.

Es con los buenos sentimientos con los que se hace mala literatura.

Solo me agrada el arte que, surgido de la inquietud, tiende a la serenidad.

Solo entendía el arte desde la tensión. La misma que él experimentaba en lo más íntimo de su ser. Hacia el final de su vida aspiraba poco al reposo; según él, “nunca me había sentido tan exaltado por ese exceso de las pasiones que según Bossuet es patrimonio de la juventud”. Sin embargo pensaba en la muerte constantemente (“A cada gesto que hago, calculo: ¿cuántas veces ya? Me pregunto: ¿cuántas veces todavía? Y siento, lleno de desesperación, precipitarse la revolución del año”). Con sus luces y sus sombras, el diario de Gide se lee como una auténtica literatura del yo en la que imprime una sinceridad tan profunda que duele:

Hay una sinceridad profunda, mucho más difícil de obtener de sí mismo y mucho más rara que la simple verdad. Algunos seres pasan por la vida sin experimentar jamás un sentimiento verdaderamente auténtico; ni saben lo que es una cosa así. Se imaginan amar, odiar, padecer, y hasta su propia muerte es un plagio.