VALÈNCIA. Comentábamos la semana pasada que tanto en el cine con El triángulo de la tristeza, como en las plataformas y sus series como White Lotus amén del clásico entre clásicos, Succession se advertía una tendencia clara a la burla y escarnio de la clase alta. Un fenómeno curioso y engañoso, mientras que el director sueco Ruben Östlund reconocía que no criticaba a otros, sino que le había puesto un espejo a su entorno, del estadounidense Mike White sí podríamos decir que es un autor conjurado contra la hipocresía de nuestro tiempo, ya que era hijo de un pastor que salió del armario y le dio la vuelta a sus planteamientos vitales como a un calcetín. Mientras que del británico Jesse Armstrong, hijo de profesores, vinculado al partido laborista, con una mujer que trabaja en el NHS, no podemos negar una presunción de veracidad cuando ataca a las elites con sus obras corrosivas, empezando por su propio partido en las primeras temporadas de The thick of it.

Por motivos diferentes, lo que está claro es que los sucesos de la pasada década han favorecido este tipo de argumentos. Tradicionalmente, las clases populares disfrutaban del formato "los ricos también lloran", vivido como un proto-reality en las revistas del corazón, a Lady Di me remito, y de la evasión de su entorno para sumergirse en el lujo, aunque solo fuera en la pantalla. Ahora se abre paso la tendencia a destruir esa capa social inalcanzable, ahora incluso físicamente, ya que cada vez más vivimos en ciudades duales y esos sectores sociales están en otra dimensión. En lo que respecta al mundo del cómic, una de las obras más importantes y relevantes de los años 60 tenía ese espíritu como solo puede realizarse dentro de una viñeta: de forma brutal.

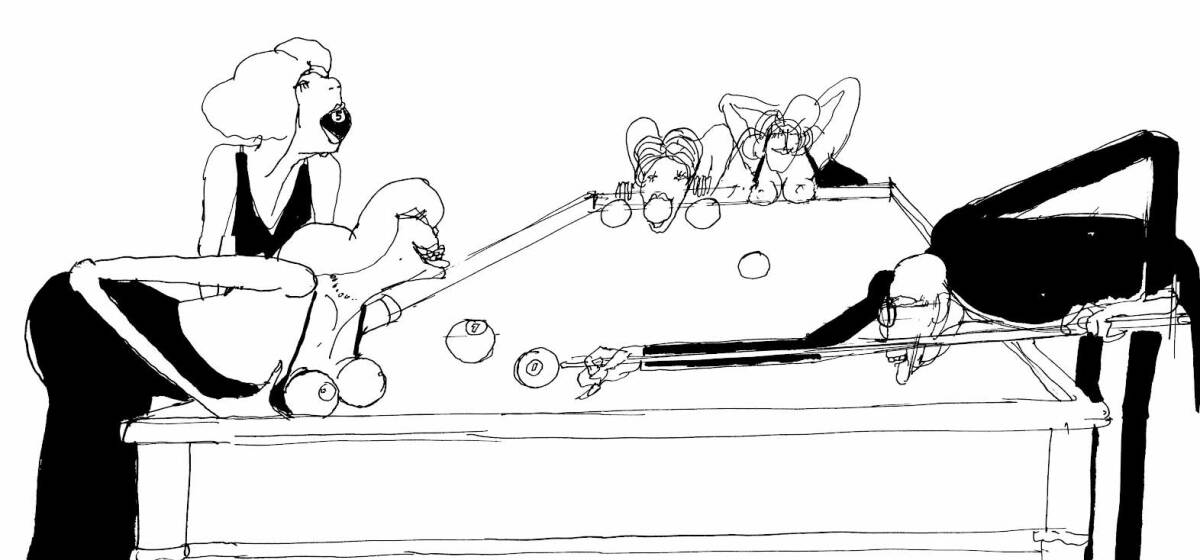

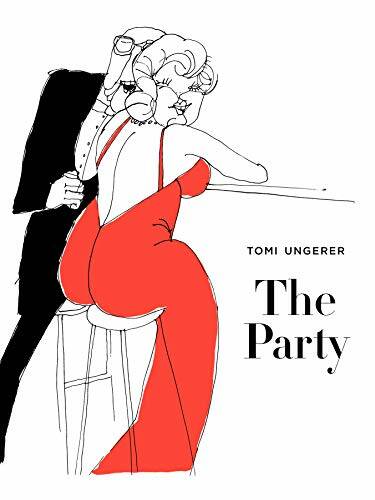

Su autor era Tomi Ungerer, su título La fiesta. Un alegato antisistema, un ariete de la lucha de clases en cada página. Lo más singular del álbum es que el texto es escaso, casi una pequeña explicación. Se trata de una fiesta que da una mujer de la alta sociedad, Julia Van Flooze, para recibir a un senador. Pero lo importante estaba en el dibujo. Cada retrato, cada trazo, era un insulto. Una forma de estereotipar o caricaturizar agresiva y llena de odio. Como se cita en la introducción de la reedición de Fantagraphics de la obra, hay que tener en cuenta que en el año de su publicación el mundo estaba a punto de arder, fue cuando Hunter S. Thompson lanzó Hell Angels: A Strange and terrible saga, Susan Sontag su Against Interpretation and other essays y Bob Dylan, el Blonde on blonde, mientras los Beatles abrían una puerta a un mundo sensorial nuevo y desconocido en la imaginación con Revolver.

Pasar estas páginas es como deambular por esa fiesta sin ser visto, una delicia que llega ser sublime cuando nos estamos partiendo de risa gracias a los dibujos, no a los textos. Al movimiento, al trazo, viendo al detalle dónde carga la mofa. Sin embargo, no gustó en su tiempo. Se le trató de "inmaduro" y a partir de esta publicación solo gozó del favor del público europeo, en Estados Unidos sufrió el rechazo de las editoriales. Para este cómic, quizá pesó que llevaba ya una década trabajando en libros infantiles, donde mantuvo una línea de no tratar a los pequeños como si fuesen tontos muy parecida a la de otro narrador rupturista, nuestro Ángel Alonso y su Planeta Imaginario.

En La Fiesta es difícil abstraerse de la mirada del niño, ese que no piensa de forma muy elaborada, pero sí que ve y extrae conclusiones instintivas porque las preguntas que se hace son sinceras, no provienen de una personalidad ya moldeada por el entorno. Vemos lo que vería un niño en una bacanal de la aristocracia neoyorquina. Un espacio lleno de pompa y supuesto glamur, donde, tras rascar un poco, lo que se descubre es la mayor vulgaridad y pobreza humana.

Sus puntos de vista no eran los de un hippy, Ungerer pertenecía a la generación anterior. No nació tras la guerra, sino diez años antes. Es decir, la sufrió. Era francés, de la Alsacia que se anexionó el III Reich, y hasta su casa fue requisada por la Wehrmacht. Cuando se mudó a Estados Unidos y dibujaba contra la guerra de Vietnam y las políticas raciales, no seguía la corriente, hablaba con conocimiento de causa. No por casualidad, siempre fue un entusiasta de la reconciliación franco-alemana y la construcción europea. Ideas poco sexys para la generación hippy de la contracultura, pero de gran calado para un superviviente de la II Guerra Mundial. Su padre había muerto en 1935 y su familia tuvo prohibido hablar francés durante la ocupación nazi, su lengua materna. Sin embargo, luego en Francia fue un alsaciano, lo que tampoco era muy bien visto.

Todo eso debió dejarlo atrás en Estados Unidos, pero su carácter chocó con el clasismo yanqui de la Costa Este. En Long Island, leía la revista The Hamptons, una especie de ¡Hola! o Vanity Fair, y el cómic le salió del alma inspirado tanto en sus páginas como en sus vecinos. Había estado, por medio de su pareja de aquel tiempo, en ese tipo de ambientes y ágapes. Pretendían tener estilo y distinción, pero él en ellos solo veía "dinero, dinero, dinero, todo es dinero", dijo en una entrevista en The Comics Journal. Llegó a colarse en las mansiones de sus vecinos para hacerles picias. Algunas, como regarles con su propia manguera por la noche, otras que nunca se atrevió a confesar porque, según admitió, podría haber ido a la cárcel. Sentía contra todos ellos, al fin y al cabo, "ira pura".

Lo más curioso es que, después de dar tumbos por tantos lugares, Ungerer dijo que encontró su lugar en Irlanda. Le gustó que en ese pueblo no era frecuente la arrogancia de la alta sociedad y el humor era bastante rico. Allí nació su hija y él pasó en la isla prácticamente la mitad de su vida. Murió en 2019 en Cork a los 87 años.