VALÈNCIA. Se conserva una cita en uno de sus diarios en la que el pintor Noruego Edvard Munch habla de los fascinantes colores que tiñen el cielo en que su personaje, un trasunto del mismo pintor emite el grito más escalofriante de la historia del arte: “De repente el cielo se tiñó de rojo. Había sangre y lenguas de fuego sobre el azul y negro del fiordo y la ciudad. Mis amigos se fueron y me quede solo, temblando de ansiedad. Sentí un gran e interminable grito atravesando la naturaleza”. Lo que posiblemente no sabía el gran artista es que ese cielo sanguinolento pintado a principios de la década de los noventa, se debía, muy probablemente, a la erupción del volcán Krakatoa acontecida años atrás y que sumió a buena parte del mundo en una tenue neblina que daba lugar a esos atardeceres de tonos rojos y anaranjados.

La fascinación por los volcanes más allá de los estudios científicos que han centrado su atención en conocer los misterios que todavía les rodean, ha supuesto una fuente de inspiración para los artistas, enmudecidos ante la sensación de "maravilla" que para ellos han significado estas "montañas incendiadas", y las olas de lava de color rojo sangre que emergen durante las erupciones.

En la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, hay un espectacular óleo sobre lienzo firmado por el pintor español Antonio Carnicero "Erupción del Monte Vesubio el 14 de mayo de 1771. Vista tomada por Volayre y pintado por don Antonio Carnicero". El tema escogido no es especialmente raro para muchos artistas desde el Renacimiento, pero es desde mediados del siglo XVIII y con la llegada del influjo del Romanticismo Alemán cuando las fuerzas telúricas de la naturaleza cobran una mayor importancia como temas exclusivos de los cuadros. El cuadro de Carnicero capta de inmediato nuestra atención por el particular uso del color: una escena a la luz de la luna por un lado que contrasta con la lograda representación del magma en rojos amarillos y anaranjados. Carnicero emplea el truco de introducir pequeñas figuras humanas a contraluz con el fin de que las comparemos con el volcán y comprobemos la grandiosidad del mismo.

Como decía es hasta bien entrado el siglo XVIII cuando el artista fija su mirada exclusivamente en la naturaleza, sin excusas mitológicas, religiosas, retratísticas o escenas mundanas en el entorno natural, por tanto apartando de su campo de visión todo lo que le estorba. El poder de los fenómenos naturales reclama la atención la visión de los pintores y los volcanes en especial por su mayestática fuerza intrínseca además de su enorme poder como imagen icónica. Los volcanes como fenómeno asombroso pero infrecuente, sin embargo, han llamado el interés del arte en aquellos lugares donde su fuerza telúrica se ha puesto de manifiesto. Sin duda la ciudad que más unida se halla a su volcán y que en innumerables ocasiones lo hemos podido apreciar en su producción artística es Nápoles y su Vesubio cuyo poder destructivo ya se puso de manifiesto cuando en el año 79 D.C sepultó las ciudades de Pompeya y Herculano. Nápoles quedaría marcada por aquello y en los siglos XVIII y XIX se desarrolla todo un género en la ciudad italiana las vistas de la ciudad y el golfo a lo largo del cual se extiende la ciudad y la inevitable presencia del volcán en plena actividad o bien emanando una columna de humo. No hay vista de Nápoles que no contenga el Vesubio y esta estampa constituyó uno de los más clásicos souvenirs de aquella época.

No lo deja por escrito, pero parece evidente que la maravillosa pintura de William Turner y esos colores tan característicos de su paleta que volcaba en el lienzo cuando pintaba sus hoy célebres y cotizadísimos atardeceres estaba directamente influenciada por el tenue velo de pequeñas partículas de ceniza que cubrió la tierra después de que se produjera el estallido, el 10 de abril de 1815, de un enorme volcán situado en Indonesia y de nombre Tambora. La erupción provocó numerosas víctimas de forma inmediata pero también por enfermedades y hambrunas con posterioridad por lo que se calcula que fallecieron unas 135.000 personas. Volviendo a nuestro artista, fue concretamente en su serie Cielos, compuesta de aproximadamente 65 cuadros pintados entre los años 1816 y 1818, donde se hacen más evidentes aquellos incandescentes atardeceres pintados “a fuego”.

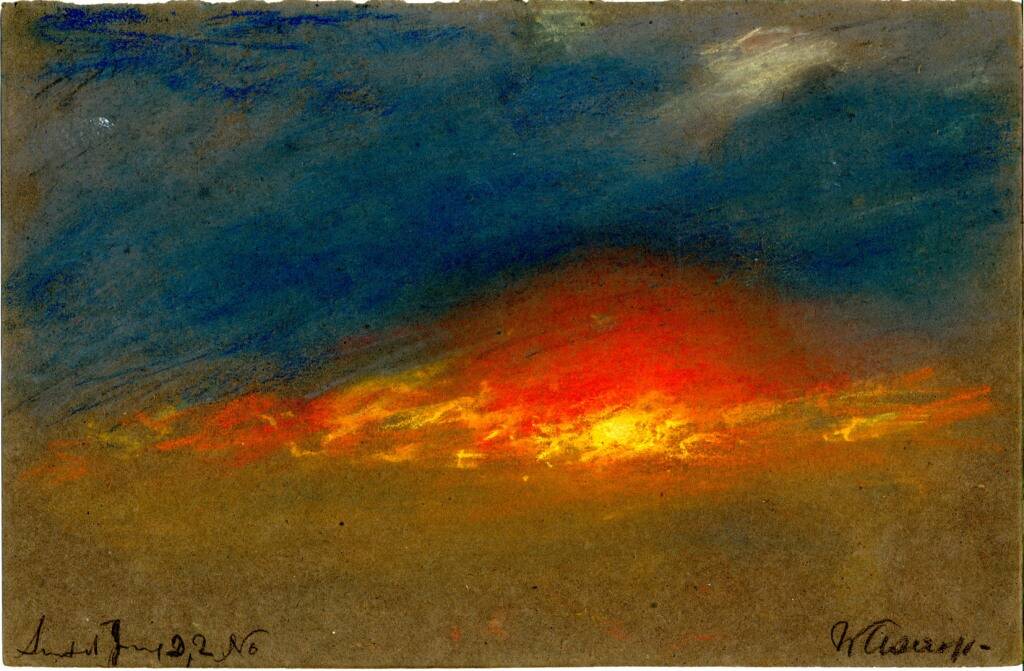

Ya en el el último cuarto de siglo, fue otro volcán, el Krakatoa, quizás el más poderoso y devastador del que se tiene noticia, el que dejó su huella cromática en los cielos Europeos. Seducidos cayeron una serie de artistas obsesionados con reflejar en sus lienzos o papeles de acuarela esos instantes de fulgor anaranjado. Un pintor británico llamado William Ascroft pintó nada menos que 500 cuadros tratando de capturar esos 15 minutos posteriores al atardecer, una vez acontecida la erupción en 1883 y tampoco podemos olvidarnos de Eduard Pechuël-Loesche, cuya calidad artística, si bien deja bastante que desear, le debemos una obra fue histórica fundamental en la investigación del fenómeno de la luz y los efectos ópticos que se generaron tras la erupción. Además de artista conviene saber que era geógrafo y naturalista, y empleando la acuarela ilustró el tratado que el físico alemán Johann Kiessling dedicó a los efectos ópticos que se observaban en la atmósfera tras la explosión del citado volcán.

Si en occidente es el Vesubio el volcán por antonomasia y protagonista de tantos cuadros, en oriente el es un monte que es mucho más que un volcán dormido: El Fuji. En torno a este célebre cono de nieves perpetuas, sobre el que se podría escribir todo un artículo, existe un género paisajístico en el mundo de la acuarela y la xilografía japonesa en el que este absoluto icono del mundo nipón, es protagonista con un tono más poético que temido. La hipnotizante belleza del Fuji es algo que no hace falta explicar, y se comprende la existencia numerosas de obras maestras como la serie de 36 vistas del monte Fuji del pintor ukiyo-e Katsushika Hokusai.