la librería

'Siete breves lecciones de física' y de literatura de Carlo Rovelli

El físico teórico italiano nos resume en menos de cien páginas de extraordinaria belleza todo el conocimiento esencial que nuestra especie ha atesorado desde que puso la mirada en el cielo

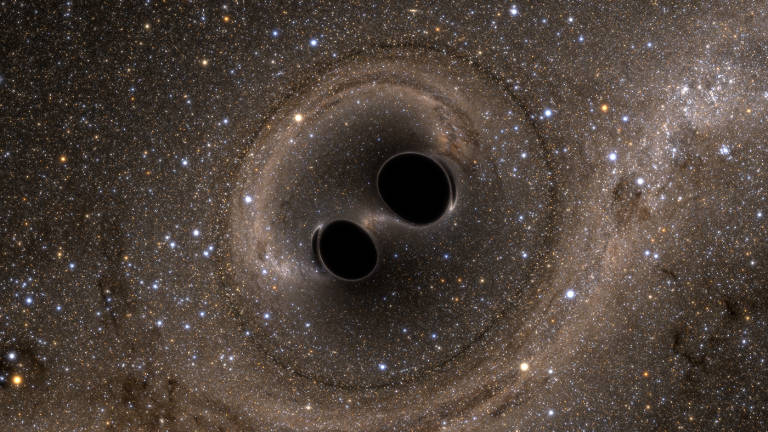

MURCIA. Una onda gravitacional inimaginable originada hace siete mil millones de años —mucho antes de que se formase el Sistema Solar—: siete mil millones de años viajando a la velocidad de la luz, comprimiendo y arrugando a su paso el espacio-tiempo hasta que ya muy debilitada, atraviesa la Tierra: el evento fue el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve y no duró ni una décima de segundo: lo registraron los sensibilísimos haces láser de los detectores LIGO, que captan vibraciones en el espacio-tiempo hasta diez mil veces menores que el diámetro de un átomo. Creemos que una explosión semejante, con una onda expansiva capaz de viajar siete mil millones de años [y lo que le quedará], tiene que proceder de la fusión de dos agujeros negros, pero esta vez no hemos podido oír el 'gorjeo' [como el de un pájaro estelar], una sucesión de ondas previas a la fusión final que nos permiten conocer [atención] las masas, rotación o distancias de los agujeros negros en cortejo fatal. En esta bella historia de la agudización de los sentidos de nuestra especie gracias a la ciencia [somos animales que oyen el cosmos] existe incluso una posibilidad remota que es más mágica que la magia, aunque mucho más difícil de concebir: que la causa sea una cuerda cósmica, un hilo unidimensional forjado fracciones de segundo después del Big Bang y que por el momento solo existe sobre el papel [la antesala de la existencia de mucho de lo que hemos descubierto]. Mientras esperamos la publicación de Helgoland, el último libro del físico teórico Carlo Rovelli, sería conveniente leer, si no lo hemos hecho ya, sus Siete breves lecciones de física (Anagrama, traducción de Francisco J. Ramos Mena) con la esperanza de que pronto [cuanto antes] el libro quede caduco o incompleto.

Desde que levantamos la vista al cielo y quisimos saber, pero sobre todo mucho antes, cuando comenzamos a generar conocimiento de la experiencia de sobrevivir en un mundo al que todavía nos ataba la perspectiva de nuestra condición animal, sin la parafernalia altiva que construimos después y que todavía nos lastra, iniciamos un camino que debería llevarnos a las estrellas, esos astros rutilantes que hornearon los elementos que hoy sabemos que nos construyen. Con el paso de centurias de esfuerzo racional —siempre amenazado por la violenta ignorancia y el ansia antinatural de no saber (porque a priori somos seres curiosos por naturaleza), o de creer saber lo que solo es producto de la imaginación— hemos llegado a conocer algunas cosas. En realidad, muy pocas, pero necesariamente valiosísimas: el conocimiento humano, la gran biblioteca infinitesimal del Homo sapiens, ocupa bibliotecas, archivos, librerías y servidores, pero lo cierto es que si nos adentramos en la dimensión de lo esencial, el espacio se comprime y puede llegar a adquirir el tamaño de un libro aparentemente pequeño, pero enorme una vez leído: como todo, es cuestión de perspectiva, del punto desde el que decidamos observar. Rovelli ha conseguido viajar hasta los confines cuánticos de nuestro saber, simplificando generaciones de científica búsqueda de la verdad en una bellísima clase magistral de menos de cien páginas acerca de aquello que entendemos del universo que nos contiene, y que a la vez somos. Brillante se queda corto. Revelador, también. El autor de El orden del tiempo logró destilar en este manual un fluido mental de una belleza y humildad tales que su lectura solo nos deja dos opciones: aceptar que el conocimiento es un camino a Ítaca del que en este caso solo recorreremos una brevísima etapa, pero que merece la pena por las sobrecogedoras puertas que es capaz de abrir, o negar la mayor y golpearnos la cabeza convencidos de que existe algo así como respuestas que no nos obliguen a repensarlo todo una y otra vez.

Un ejemplo básico: Einstein introdujo su trabajo sobre la materia diciendo ‘Me parece’: en las Siete breves lecciones de física de Carlo Rovelli la genialidad se encuentra en su observación del titubeo del genio. Luego afirma el astrofísico italiano, todo él ciencia y literatura [son lo mismo]: "Heisenberg imagina que los electrones no existen siempre: existen solo cuando alguien los mira o, mejor dicho, cuando Inter accionan con alguna otra cosa. Se materializan en un lugar con una probabilidad calculable, cuando chocan contra alguna otra cosa. Los «saltos cuánticos» de una órbita a otra constituyen su única forma de ser reales: un electrón es un conjunto de saltos de una interacción a otra. Cuando nadie lo perturba, no está en ningún lugar concreto. No está en un lugar". Aspiración: ser electrón. Más pruebas de que la ciencia es literatura: “El físico estadounidense Murray Gell-Mann bautizó [a las partículas que forman los protones y los neutrones] con el nombre de ‘quarks’, inspirándose en una palabra sin sentido —«Three quarks for Muster Mark!»— que aparece en el Finnegans Wake de James Joyce”. Otra idea revolucionaria, la escuela de calor: “La diferencia entre pasado y futuro solo existe cuando hay calor. El fenómeno fundamental que distingue el futuro del pasado es el hecho de que el calor va de los objetos más calientes a los más fríos”. Es una cuestión estadística, no una ley inmutable: “No es imposible que un cuerpo caliente se caliente aún más al ponerse en contacto con un cuerpo frío: es solo extremadamente improbable”.

Siete lecciones de física breves [en extensión] para ubicarnos en un cosmos que no entiende de nuestras vagas percepciones, como el aquí, o el ahora. Sabemos más de lo que la mayoría cree que sabemos, lo cual, paradójicamente, es menos de lo que la mayoría cree que sabemos. O lo que es lo mismo: solo sé que no sé nada, y la ignorancia es muy valiente. Pese a todo, este recorrido merece todo el esfuerzo que requiera. Lo explica mejor, una vez más, Rovelli: “Aquí en límite de lo que sabemos, en contacto con el océano de cuanto no sabemos, brillan el misterio del mundo, la belleza del mundo, y nos dejan sin aliento”.

Noticias relacionadas

Deme Villena: "Los seres humanos somos diversos, pero no tan distintos como puede parecer"

María Elena Blay, la poesía, el manierismo y la herida

La Consentida edita el tercer poemario de la hispanoperuana, un volumen que contiene oscuras visiones brillantes y un número de versos inolvidables fuera de lo que es común