VALÈNCIA. Bertrand Tavernier es un cineasta con una carrera amplia, compleja, diversa y, por su puesto, no exenta de altibajos. Pero fue autor de varios hitos que merece tener en cuenta en esta columna por su relación con la televisión. El primer caso sería indirecto, su película L.627, de 1992. Trata del día a día de un policía de una comisaría del centro de París que se dedica a perseguir el tráfico de drogas.

Ley 627, que así se tituló en castellano, es la versión cinematográfica de The Wire más exacta que jamás se haya filmado y esto es reseñable por un motivo: una transcurría en Baltimore y la otra en la capital francesa, pero los problemas que denunciaban eran los mismos. Las mayores trabas al palacio policial venían de arriba, de políticos y responsables del departamento. La falta de fondos, por otra parte, hacía que el trabajo policial fuese muy desigual al lado del de los traficantes.

El cine polar francés siempre fue muy dado a mostrar a los policías como personajes encerrados, atrapados por el crimen y la mala vida en una proporción igual o mayor que la de los delincuentes. En este caso, se cumplían todos los tópicos de forma deliberada, pero la lectura trascendía, como pretendió hacerlo también The Wire. Los adictos y los policías que se degradaban persiguiéndoles, como sigue ocurriendo actualmente, donde estaban atrapados ambos era en la prohibición. En la ilegalidad de las drogas.

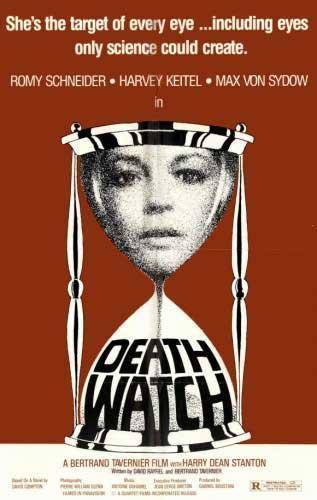

Y una relación directamente con la televisión tuvo su película La muerte en directo (1980), donde Tavernier volvió a demostrar como cineasta, ante todo, su afán de profundizar y no quedarse en la superficie de los problemas y temas que abordaba; película que puede ponerse en el mismo plano en lo que a la televisión se refiere que Network, un mundo implacable, de Sidney Lumet, en 1976 o El precio del peligro, de Yves Boisset, de 1983. Por desgracia, es una cinta a la que le pesan los años y ha perdido mucho encanto y emoción, pero merece la pena volver a ella para comprobar que Tavernier advirtió en su tiempo miserias de nuestro siglo.

Y una relación directamente con la televisión tuvo su película La muerte en directo (1980), donde Tavernier volvió a demostrar como cineasta, ante todo, su afán de profundizar y no quedarse en la superficie de los problemas y temas que abordaba; película que puede ponerse en el mismo plano en lo que a la televisión se refiere que Network, un mundo implacable, de Sidney Lumet, en 1976 o El precio del peligro, de Yves Boisset, de 1983. Por desgracia, es una cinta a la que le pesan los años y ha perdido mucho encanto y emoción, pero merece la pena volver a ella para comprobar que Tavernier advirtió en su tiempo miserias de nuestro siglo.

Rodada en Glasgow, Tavernier planteaba el futuro en un lugar degradado, oscuro y envejecido donde, paradójicamente, no hay enfermedades. Lejos de las propuestas de anticipación en la que los años venideros se presentan como una exhibición tecnológica llena de brillo. Aquí si abunda algo es la mugre. En este contexto, los conflictos sociales están a la orden del día, pero con un matiz, los manifestantes son de pago. Activistas profesionales hasta al más bajo nivel de la insurgencia, el sumun del capitalismo. En una de las protestas que vemos, un padre pide profesores humanos para sus hijos, no docentes computerizados. En días en los que se sustituye al profesor por una tablet en nombre de la "eficiencia y la eficacia" podemos decir que ya ha llegado también esa profecía.

Además, los ordenadores de este futuro, concretamente uno llamado Harriet, son capaces de escribir las novelas con una serie de logaritmos. Es una persona la que programa la máquina para que cree las novelas, la protagonista, una especie de neo-escritora. No hay motivaciones para manifestarse más allá de una fría nómina, no hay imaginación ni inquietudes para escribir libros, se producen en cadena. No duden que, a diferencia del ordenador que genera los patrones para escribirlo, que hoy se llama negro, por un sistema muy parecido en su esencia se rige una parte cada vez más grande del mercado literario.

Romy Schneider sufría una supuesta enfermedad mortal. Harvey Keitel le acompañaba, pero con una cámara alojada en el cerebro. Todo lo que hablaban y vivían, se retransmitía por televisión. Harry Dean Stanton era el ejecutivo de televisión que editaba el programa en directo, mientras iba sucediendo, siempre con miedo de perderles. Todo ello se realizaba, como se quejaba un directivo de la cadena, por la audiencia. Solo por la audiencia. La idea original estaba en una novela de David G. Compton, The continuous Katherine Mortenhoe or the unsleeping eye". A otra de las novelas de este autor, Synthajoy, de 1968 y que anticipaba una realidad virtual, le salió una película casualmente bastante parecida, Proyecto Brainstorm en 1983.

En la sociedad tan degradada en la que transcurre la película, por contra, la muerte es un bien escaso, se muere apartado discretamente, en residencias ad hoc. Tampoco se ven las enfermedades. No se conoce algo tan natural y que da tanto sentido a la vida, si notodo, como palmar. En este mundo amputado de su realidad más elocuente, que se acaba, de repente retransmitir la muerte de una persona joven tiene un interés especial que capta la atención de millones de espectadores.

Un médico cómplice de la cadena de televisión le da el diagnóstico al personaje interpretado por Schneider, pero no le dice cuál es su enfermedad. Solo le ofrecen medio millón de dólares por transmitir su agonía en directo. El programa, profusamente anunciado en las vallas publicitarias de toda la ciudad, se llamará Death Watch.

Tenemos ocasión de escuchar a una cajera de un supermercado expresar en su trabajo alienante cómo le emociona ver Death Watch. Tavernier caló perfectamente cómo iba a ser el incipiente mundo dominado por la televisión, que en estos años felizmente empieza a tocar a su fin para tomar formas más perversas y sofisticadas, pero ya en una era nueva. En resumen, el director francés entendió que la nueva sociedad se levantaba a partir de la inautenticidad de las emociones. A falta de emociones reales, las que ofrecía la televisión se convertían en las únicas palpables.

Sin mencionar nada más del final de la película, en el que sus protagonistas se rebelan contra un mundo infantil, pacato y de una pobreza humana extraordinaria, lo más relevante es que la profecía de La muerte en directo se alcanzó hace ya diez años, en 2009. Fue cuando Jade Goody, una concursante de Gran Hermano a la que se la diagnosticó un cáncer, decidió vender su historia. Dijo que lo hacía para asegurar el futuro de su prole. "No quiero que mis hijos tengan la misma infancia miserable, plagada de drogas y marcada por la pobreza que tuve yo", confesó en News of The World. Durante su paso por el reality, la prensa se mofó sin cuartel de que era una persona sin cultura y de los errores que cometía geográficos y de todo tipo. Pero hija de un padre heroinómano y una madre adicta al crack, no pudo escolarizarse como los redactores de los tabloides.

Living TV fue rodando las operaciones, quimioterapia y sus estragos. Murió con 27 años y su manager dijo solemnemente "es la primera estrella mundial de la telerrealidad". Una línea que hubiera encajado como un guante en el guión de Tavernier.