LOS RECUERDOS NO PUEDEN ESPERAR

Jim Morrison, el ser que Lou Reed más detestaba

The Doors

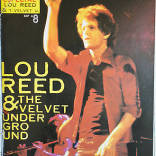

The DoorsVALÈNCIA. Al escuchar de nuevo The Soft Parade revivo lo importante que fue Jim Morrison en cierta etapa de mi vida. Cualquier disco de The Doors me produce ese efecto porque los fui descubriendo uno detrás de otro en un plazo de tiempo muy breve. Pero The Soft Parade me fascinaba especialmente. Jim Morrison cantando Wishful Sinful y exhibiendo su vena de cantante melódico. Jim Morrison cantando sobre un ritmo hipnótico natural child, terrible child. Jim Morrison desbarrando, pasando por todos los registros posibles, del romántico al beodo, en la larga canción que daba título al disco. Cuando tenía 15 años, el cantante de los Doors tuvo una enorme influencia en mi vida. Salvo excepciones muy concretas, no encontraba la música de los sesenta excesivamente interesante. Me parecía cosa de gente más mayor que yo. No sentía que los Beatles, Dylan o los Kinks me hablaran a mí. Las tres grandes excepciones fueron Velvet Underground, que ya entonces eran el grupo moderno por antonomasia; los Rolling Stones, que eran sucios y perversos; y The Doors, con el teclado lisérgico de Ray Manzarek y la voz atronadora del enigmático Jim Morrison. Fue entre 1976 y 1977 que tomé conciencia real de la música pop. Cuando digo conciencia real me refiero a desarrollar unos gustos propios que a su vez ayudaban a desarrollar mi personalidad. Antes había estado investigando, oyendo cosas como Rick Wakeman, esforzándome para que me gustaran porque pensaba que el rock era como un rito de paso que había que cumplir para dejar de ser un niño. Así fue como me descubrí abrazando con fuerza las posibilidades que me brindaba Lou Reed. Él sí me gustaba porque lo que decía era para mí.

La presencia de Jim Morrison era algo disruptivo. A los 15 años, uno se aferra a los dogmas con fanatismo. A Lou Reed le caía fatal Jim Morrison. Lo dijo muy claro y muy alto. Y no fue una sola vez, no. A Lou Reed Jim Morrison le parecía un gilipollas. Y ahí estaba yo, en medio de aquel cisma. Devoto de Reed pero fascinado por Morrison. Se supone que el rock era libertad, pero luego existían ese tipo de restricciones. No puedes ser un fan como dios manda de Lou Reed si te gustan los Doors. De la misma manera que no puedes serlo si te gusta Zappa, el cual, por cierto, también detestaba al autor de The End. Me alegro de haberme topado con esos dogmas de fe tan joven porque me di cuenta muy pronto de que lo que tenía que hacer era escuchar lo que me apeteciera. Si existe algo sagrado debe ser lo que uno mismo estipule, no lo que impongan otras personas. Hace un par de años tuve el privilegio de conocer a un gran amigo de Lou Reed que también fue jefe de prensa de los Doors y Morrison. Aprovechando la coyuntura le pregunté a Danny Fields el porqué de esa inquina hacia Morrison. Porque Jim era un gilipollas, un pedazo de mierda, me dijo. Tema zanjado.

En medio de mi confusión adolescente, Jim Morrison se convirtió en el rebelde y el poeta que a mí me hubiese gustado ser. Para conocerle fue de gran ayuda un libro que traía las letras de las canciones traducidas, editado por la Colección Juglares de la Editorial Júcar, impulsada por Mariano Antolín Rato y María Calonge. Muchos jovencitos y no tan jovencitos de entonces encontramos en esos libros valiosa información a la que era casi imposible acceder desde aquí. En mi caso, el libro de los Doors, que firmaba Hervé Muller, resultó tan fundamental como el Gay Rock de Eduardo Haro Ibars. Leer las letras de Morrison resultó revelador. La mitología que las rodeaba quedaba desvelada al fin, y allí, al final de aquel librito, estaba las letras de The End, Light My Fire, Hello, I Love You. En boca de Morrison, el amor cobraba una forma idealizada imposible de encontrar en las canciones de Lou Reed. Imagino que eso prendió fuerte en mi corazoncito de adolescente todavía virgen, que veía en el erotismo de algunos de aquellos poemas un fin a conquistar en medio de una mar de imposibles. La vida real no era como en los discos, ni como en las canciones. Ni como en aquellas letras. No era ni como en el Nueva York de Lou Reed ni el Los Ángeles de Jim Morrison. En Valencia, en 1978, era algo mucho más baldío que todo eso.

Hay algunos pasajes –dura casi nueve minutos- de la canción The Soft Parade, la canción, que me siguen conmoviendo, no sé si porque me gustan o porque me retrotraen a ese momento de mi vida en el que lo nuevo resultaba prometedor. La manera en la que Morrison grita al declamar el primer poema, con esa frase que dice “no puedes pedirle cosas al Señor rezando”. Me gustaba mucho cuando en un tercer giro, la música se volvía serpenteante y se aproximaba al los ritmos latinos y Morrison decía –según el biógrafo Danny Sugerman ahí todos iban puestos de LSD y el cantante grabó su voz mientras su novia le practicaba una felación- “esta es la mejor parte del viaje, la mejor, la que más me gusta”. Y a continuación comenzaba una letanía sobre Hollywood que daba la bienvenida a ese desfile dionisíaco al que alude el título, una alegoría del mundo del cine y del mundo en general. Las voz de Morrison suena doblada en un crescendo musical y literario que concluye con una de esas imágenes violentamente hermosas del poeta que a día de hoy nadie sabe muy bien qué significa: Cuando todo falla / podemos azuzar el ojo del caballo / Y hacer que duerman / Y lloren. Hoy sabemos que Morrison era un misógino –se llevó un botellazo de Janis Joplin por intentar sobarla sin su consentimiento- y seguramente, Reed, Fields y Zappa estén en lo cierto. Pero se trata de la obra, no del artista, y en este caso, de lo que significó para mí cuando fantaseaba con poder llevar algún día unos pantalones de cuero como los que lucía en la portada de Absolute Live.