juan luis arsuaga impartió una conferencia en xàbia a finales de los noventa sobre atapuerca

La singular Cova Foradada de Xàbia: un paseo imaginario por la última glaciación

Cueva sumergida en el Cabo de San Martín / Foto: M. Á BUIGUES

Cueva sumergida en el Cabo de San Martín / Foto: M. Á BUIGUESXÀBIA. El litoral de Xàbia resulta de especial interés para la paleoantropología, arqueología y geofísica, entre otras disciplinas análogas, para el estudio del último periodo glacial en el intervalo que se remonta a hace unos 25-35.000 años. Su relevancia radica en la diversidad de sus accidentes geográficos como calas, playas de arena y de grava, cabos, islas, cuevas a nivel del mar y en acantilados, el estuario de un río y sus fondos marinos.

Con relación a las cuevas prehistóricas, que es una de las ventanas más importantes para conocer nuestro pasado remoto, conviene recordar que la mayoría se encuentra en parajes montañosos de interior, siendo escasas las costeras, debido a que con la elevación del nivel mar, que se ha producido a lo largo del actual periodo interglaciar, un número indeterminado y, sin duda, numeroso permanece bajo las aguas. Una de estas excepciones es la Cova Foradada del Cabo de San Antonio de Xàbia que se encuentra en el barranco de un acantilado y cuyo acceso es por vía marítima.

El Cabo de San Antonio / Foto: Salmerón Drones

El Cabo de San Antonio / Foto: Salmerón DronesSupe de su existencia cuando a finales de los noventa asistí en Xàbia a una conferencia que impartió un casi desconocido Juan Luis Arsuaga sobre Atapuerca en la que mencionó Foradada y, además, nos informó de que acababa de visitarla aprovechando el viaje. Desde entonces deseé poner un pie en ella, y esa oportunidad me la brindó unos años más tarde mi buen amigo Josep Casabó, arqueólogo y director de sus excavaciones. La jornada transcurrió, más o menos, de la siguiente manera:

Una calurosa mañana de verano con la mar en calma nos embarcamos en compañía de nuestro común amigo Miguel Ángel Buigues, buen conocedor del litoral y de su mundo submarino (es un experto buceador), que patroneó una pequeña embarcación a motor de quilla baja para llevarnos a Foradada. (Desde ahora mencionaré a ambos por su nombre).

Zarpamos temprano del club náutico a una marcha media y tratando de ser silenciosos para disfrutar del paisaje y perturbar lo menos posible a la fauna marina. Al poco nos cruzamos con unos pesqueros que llegaban de faenar escoltados por gaviotas que, con sus graznidos, nos ayudaron a sumergirnos en la atmósfera marinera de la travesía. Alcanzamos la punta del cabo y nos fijamos en un menudo y espigado islote donde había un grupo cormoranes, inmóviles como si fueran estatuas. Miguel Ángel bromeó: “Están prestos a zambullirse en busca de su desayuno”.

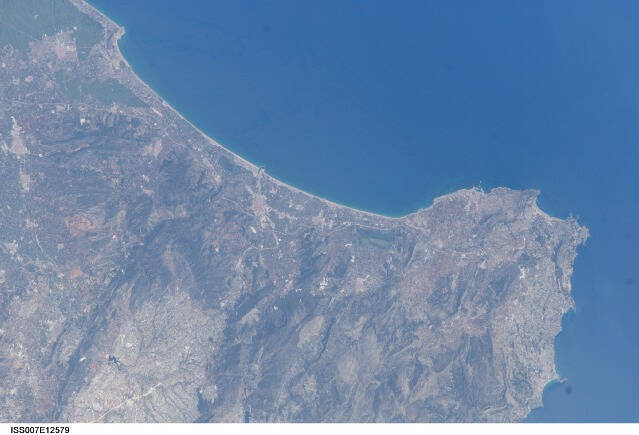

Litoral de Xàbia desde la Estación Espacial Internacional / Foto: Pedro Duque

Litoral de Xàbia desde la Estación Espacial Internacional / Foto: Pedro DuqueBordeamos la imponente mole del cabo con sus vertiginosos 170 metros de altura y, en ese momento, Josep me animó a que visualizara ese paraje en la época glacial. Yo sabía que el fondo marino se encontraba a unos treinta metros y la línea de costa retirada varios kilómetros, así que eliminé el mar y me apareció en la mente una llanura pedregosa. A continuación añadió: “Y ahora imagínate que, en vez de ir navegando, fuéramos caminando”. Cerré los ojos, “vi” la escena y le dije en un tono de intriga: “¿Y ahora qué?”. Enseguida me respondió: “Pues nos encontraríamos en un estrecho paso entre el acantilado y la orilla, que tendría unos doscientos metros, y nos cruzaríamos con ciervos, caballos, cabras, linces… y hasta leopardos que se dirigirían al sur en busca de tierras más cálidas. Y nosotros, aprovechando este especie de embudo, querríamos cazarlos con lanzas o poniéndoles trampas para alimentarnos”. “¡Pero no resultaría nada fácil!”, le objeté. “Claro, pero ten en cuenta que su dieta la complementaban cazando conejos, aves marinas, como las que acabamos de ver, y marisqueando…”. “¿Marisqueando?”, le interrumpí extrañado. Él prosiguió: “Como hacemos nosotros, cogiendo mejillones, lapas, erizos de mar, cangrejos…”.

Seguimos deslizándonos sobre la mar permaneciendo casi callados para gozar aún más de la placidez del viaje, hasta que Josep anunció que estábamos llegando. Medio centenar de metros más adelante se abrió a nuestra izquierda una recoleta ensenada adonde nos dirigimos. Fondeamos pegados a la costa y saltamos a tierra con la ayuda de Miguel Ángel. Luego, amarró el cabo, que había lanzado antes desde la popa, a un pedrusco para poder acercar la embarcación a la vuelta y así poder subir a bordo. Ascendimos por una empinada senda hasta que alcanzamos la boca de la cueva que estaría a unos 40 metros sobre el nivel del mar. Nos detuvimos y Josep dijo que su orientación cara al norte era magnífica porque constituía una inmejorable atalaya para controlar el paso de los animales. También subrayó que al darle el sol por la tarde, durante buena parte del año, se calentaba su interior haciendo más llevaderas las gélidas noches.

J. L. Arsuaga (a la izda) en la boca de Foradada

J. L. Arsuaga (a la izda) en la boca de Foradada

Excavando en Foradada

Excavando en ForadadaNos adentramos en la cavidad de apenas 60 m² que estaba cubierta por lonas para proteger las excavaciones, pues la campaña de ese año había finalizado. Pregunté a Josep qué materiales se habían encontrado a lo que me contestó: “Conchas y restos óseos de los animales con que se alimentaban, diverso instrumental de piedra, como buriles y raspadores que servían para separar la carne de los huesos y para cortar las pieles y, naturalmente, fragmentos de huesos humanos de varios periodos, siendo los más antiguos de hace 28.000 años”.

Mientras curioseaba, pensé que no me parecían tan extraordinarios esos vestigios, pues eran comunes a buena parte de las cuevas, así que no tardé en querer salir de dudas: “¿Y por qué es tan singular Foradada?”. Reflexionó un momento y me ilustró en un tono académico: “Hay varias razones. Una por su situación elevada que, como sabes, no es frecuente… Otra porque, como hay varios niveles de ocupación, que abarca el paleolítico superior y el mesolítico, eso nos ayuda a descubrir, gracias a la estratigrafía, la disposición espacial del interior y con ello conocer cómo se desarrollaba la vida cotidiana de sus ocupantes… ¡Ah, y lo más importante, que se me olvidaba!: hay un nivel datado en hace 34.000 años que está pendiente de excavar”.

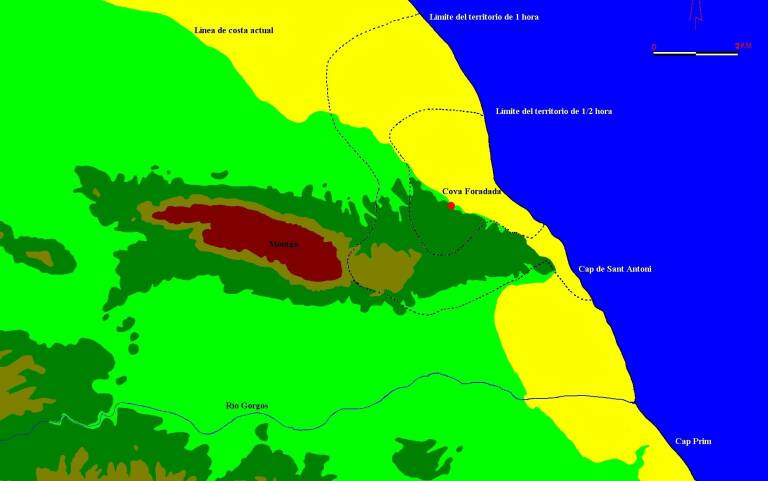

Líneas de costa actual y antigua del litoral norte de Xàbia

Líneas de costa actual y antigua del litoral norte de Xàbia

Recreación del territorio xabiero hace 30.000 años. Acrílico de Chema Recuerda

Recreación del territorio xabiero hace 30.000 años. Acrílico de Chema Recuerda

Lo interrogué con la mirada, y al instante dirigió la vista hacia unas cuadrículas en las que estaba dividido el suelo mientras continuaba: “Es el crucial periodo de transición entre el paleolítico medio y el superior”. “¿Y eso qué significa?”, le pregunté. Adoptó una expresión ilusionante y me respondió: “Podríamos encontrar restos óseos de los primeros Sapiens o de los últimos neandertales… o de ambos”. Puse un gesto de sorpresa que al verlo añadió: “Por eso el interés de Arsuaga que, por cierto, hace un par de semanas estuvo aquí otra vez”. Se instaló un silencio que fue interrumpido por Miguel Ángel en un tono de apremio: “La mar se está picando, deberíamos irnos cuanto antes”.

Al volver a casa, me sentí muy afortunado al ser de los elegidos que había pisado este santuario de nuestros ancestros. Aguardé a las nuevas campañas de excavaciones pero, por diversos motivos, no se realizaron.

Transcurrieron una veintena de años sin noticias, hasta que hace poco me enteré de que se van a reanudar próximamente las excavaciones, y además aplicando las modernas tecnologías en paleoantropología. Estas nuevas campañas serán llevadas a cabo por la Universidad de Alicante en colaboración con el Museo Arqueológico Soler Blasco de Xàbia que dirige mi también buen amigo Ximo Bolufer. Esperemos que el tan anhelado regalo emerja de esas cruciales cuadrículas.

Cormoranes en la punta del Cabo de San Antonio / Foto: Carlos Andarias

Cormoranes en la punta del Cabo de San Antonio / Foto: Carlos Andarias