VALÈNCIA. Pronto no existirán, o lo harán solo en zoológicos y otros hábitats artificiales: el gran depredador terrestre necesita amplias extensiones de territorio helado para vivir su vida en condiciones, cazando focas en lugar de arrastrándose a las poblaciones humanas para rapiñar la basura de los contenedores. El problema es que el hielo marino que requiere el oso polar se está derritiendo a marchas forzadas. No solo eso: también estamos haciendo un esfuerzo adicional para que desparezca, habida cuenta de que la navegación más allá del Círculo Polar puede ser una buena y lucrativa alternativa a otras rutas marítimas actuales, como las que cruzan por el canal de Suez. Por supuesto, el cambio climático es la mayor amenaza, y en eso ya no hay vuelta atrás: ni siquiera estamos en disposición de evitarlo, sino solo de gestionarlo para tratar de escoger en qué escenario queremos vivir. Es probable que haga mucho más de lo que creemos —o hemos querido creer— del día en que fuimos más allá del punto de no retorno. Es probable, además, que todo vaya a ir más rápido de lo que hemos imaginado: no hay más que consultar la manera en que se está calentando Siberia, los agujeros que está dejando en su avance la fusión del permafrost. Para colmo, no nos engañemos, nadie da un duro por que vayamos a ponernos de acuerdo a nivel mundial para hacer algo al respecto: no va a ocurrir. Cada nación seguirá mirándose el ombligo y justificando sus acciones con las acciones del vecino. De poco sirven la conciencia y las acciones domésticas en un mundo cada vez más superpoblado, con países de cientos y miles de millones de habitantes donde no contaminar no es ni de lejos una prioridad, donde se vuelcan toneladas y toneladas de residuos al océano sin complejos y a diario. Da miedo, sí. Pues ahí estamos.

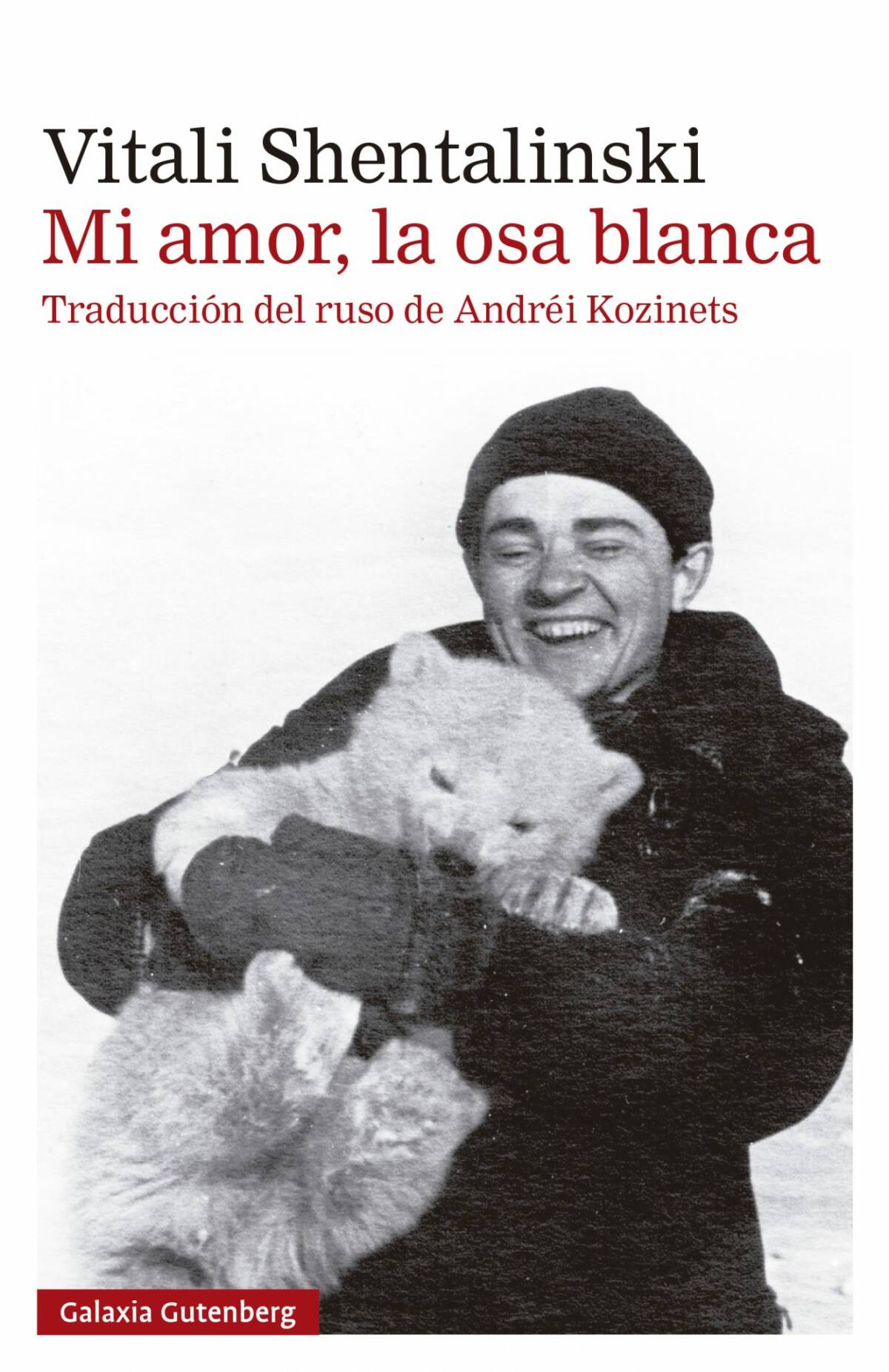

Y ahí están los osos polares que el periodista ruso Vitali Shentalinski, investigador del destino incierto de los intelectuales rusos represaliados, pero también estudiante de la Escuela del Ártico, fue a conocer en 1972 en una nueva expedición a la isla de Wrangel que tanto le había impresionado, en esta ocasión, en compañía de un único compañero expedicionario, Stanislav Biélikov, hoy día uno de los mayores expertos en este bello y escaso animal que es el oso polar. Las peripecias y los peligros que ambos vivieron las narra Shentalinski en Mi amor, la osa blanca, diario que edita Galaxia Gutenberg con traducción del ruso a cargo de Andréi Kozinets, y que se lee con la agilidad con la que se leen los diarios más puros y ligeros, que con la distancia, siempre son, si cabe, más hijos de su tiempo. En este caso resulta difícil comprender cómo naturalistas pueden convivir sin graves conflictos, al menos, internos, con tramperos dedicados a robar oseznos a sus madres a golpe de dardo tranquilizante en la propia osera. Si bien es cierto que Shentalinski se muestra contrario en el diario a esta práctica de forma explícita, no es este el caso de Biélikov, quien replica a Shentalinski que debería sentir pena por los seres humanos, que sin estos secuestros jamás podrían conocer la belleza del oso polar. Es muy posible que a día de hoy Biélikov no se reconozca en estas palabras, o que se reconozca y sienta vergüenza, pero es que hemos cambiado mucho. Arrancar de los brazos de su madre unos oseznos y condenarlos a una vida penosa en un zoológico —que en demasiadas ocasiones ha sido poco más que una jaula—, no se veía tan mal. No es que conceptualmente fuera menos horrible que ahora —si uno lo pensaba, se daba cuenta de que era terrible—, simplemente es que se pensaba menos. Se le quitaba hierro al asunto, se miraba con más facilidad para otro lado. Ahora, a nivel colectivo, ya ni siquiera se ven con buenos ojos los zoológicos, que se han reconvertido en centros de conservación, de investigación, de recuperación. Hasta hace dos días, sin embargo, existía en València el zoo de jardines del Real, con sus barrotes, sus espacios minúsculos, sus jaulas, su sufrimiento, y sus visitas despreocupadas. Era lo normal.

Mi amor, la osa blanca, pone de relieve todo esto, y esa es precisamente una de las claves de su valor. Shentalinski y Biélikov se jugaron el pellejo para comprender la situación del oso polar y sus costumbres, tan poco tiempo atrás, todavía muy desconocidas. Y se lo jugaban de verdad: Biélikov pudo acabar devorado por una de estas poderosas osas, al menos, en un par de encuentros, y Shentalinski pudo haber perdido la cabeza literalmente por asomarla dentro de una guarida creyéndola erróneamente vacía. No solo eso: la moto de nieve sueca que tenía que servirles de vehículo acabó convirtiéndose en su peor enemigo, dejándolos tirados la mayoría de veces, y poniéndolos en serios aprietos en medio de una naturaleza hostil hasta el extremo, barrida por fortísimos vientos gélidos que nada saben del ser humano y sus necesidades. Gracias a Shentalinski podemos llegar a sentir las estrecheces del balok que habitaron, lo asfixiante que resultaría dormir en él, con mucho calor o con muchísimo frío, envuelto en sacos y en una piel de perro, fumando, preparando todo el té posible antes de dormir y teniendo ganas de salir a evacuarlo en plena ventisca. Puede uno llegar a imaginarse el sueño letal de ese grupo de búsqueda que se adormece hasta la línea entre la vida y la muerte en la cabina de un tractor inmovilizado, las preguntas que asaltarían al escritor Shentalinski en esos peligrosos instantes, quizás los últimos: ¿es este el fin? ¿Qué hago aquí? ¿Quién morirá primero de todos nosotros? ¿Por qué no estoy en Moscú? ¿Qué me ha traído hasta los confines de la civilización humana? ¿Han sido realmente los osos, u otra cosa?