la librería

'Armenia en prosa y en verso' a través del cristalino de Ósip Mandelstam

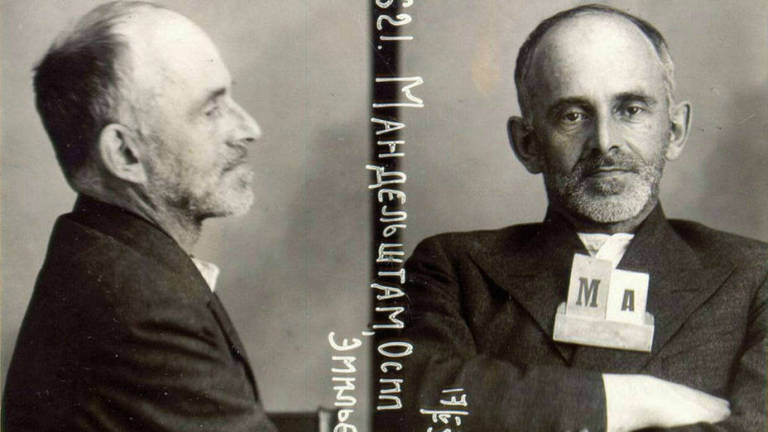

Acantilado recoge en este volumen la honda impresión que generó la nación armenia en el poeta ruso, quien recobró gracias a ella la inspiración antes de morir en un campo siberiano de Stalin

VALÈNCIA. Enclaustrados entre los muros de la incertidumbre, las vacaciones estivales han sido más estivales que vacaciones, más lo que se ha podido —si se ha podido— que lo que se quería que fuesen: esto, que salvo que uno sea tremendamente privilegiado y pueda escoger destino sin mayor preocupación que la disponibilidad de billetes, es bastante común, ha sido el verano de dos mil veinte la tónica general, con las fronteras estremecidas y febriles por acción del SARS-CoV-2. Se quedan por el camino oportunidades irrecuperables, porque en esta trituradora laboral nuestra que devora las horas, las semanas y los años, cada mes de julio, agosto o septiembre cuenta y no vuelve: si no se aprovechan, pasan con un graznido doppler y se pierden en las brumas del reposo estándar que no deja huella, ni memoria, ni nada de nada. Suena trágico, y lo cierto es que lo es. No estamos para dejar escapar eso que llamamos tiempo libre y que implica que el resto del tiempo del que disponemos es una prisión, o una condena. Ruedan por la cuneta reencuentros familiares, posibilidades de conocer a alguien o a muchos álguienes, y con especial violencia han quedado despanzurradas en los márgenes esas historias que habríamos podido vivir en tierras ajenas, en esos lugares que nos reclaman con insistencia sin que muchas veces sepamos bien por qué. Hay quien siente la llamada del Wendigo silbando desde bosques y selvas americanas, quien es atraído sin remedio por el espectáculo magnético de las auroras boreales islandesas, quien cierra los ojos y sueña con la inmensidad africana, quien solo desea poner rumbo hacia el Este, o hacia Oriente, y quien sabe que tarde o temprano acabará recalando en el altiplano que vio nacer, florecer y caer siglos antes de Cristo el estado ancestral de Urartu, antecesor de la nación Armenia. El poeta ruso Ósip Mandelstam, liquidado por Stalin en los fríos confines de Siberia, fue uno de esos últimos quienes. Ni por asomo el único.

Existen pocas sensaciones como la de pisar por primera vez la tierra prometida, o al menos la que se ardía por conocer, mitificada o no. Mandelstam tuvo la increíble fortuna de no solo no sentir ese amargo desencanto que suele producir el choque con la prosaica realidad, sino de experimentar además un arraigo instantáneo y un plácido bienestar entre aquellos por quienes sentía una simpatía incondicional y libre de justificaciones: puro instinto afectivo. Mandelstam visitó Armenia como tantos otros escritores soviéticos visitaban las repúblicas periféricas, armado con cuadernos y con la misión de escribir un informe literario a mayor gloria de la revolución, pero a diferencia de muchos de ellos, el poeta ruso partió para allá con el secreto de estar ejerciendo de agente doble a las órdenes de sí mismo. En realidad Mandelstam marchó a su “día suplementario” en rebeldía, angustiado por un contexto cada vez más opresivo y violento que facilitaba el establecer paralelismos entre sufrimientos, y en busca de unas raíces mediterráneas, bíblicas, grecolatinas y cristianas que sentía suyas y presentes en el pueblo armenio.

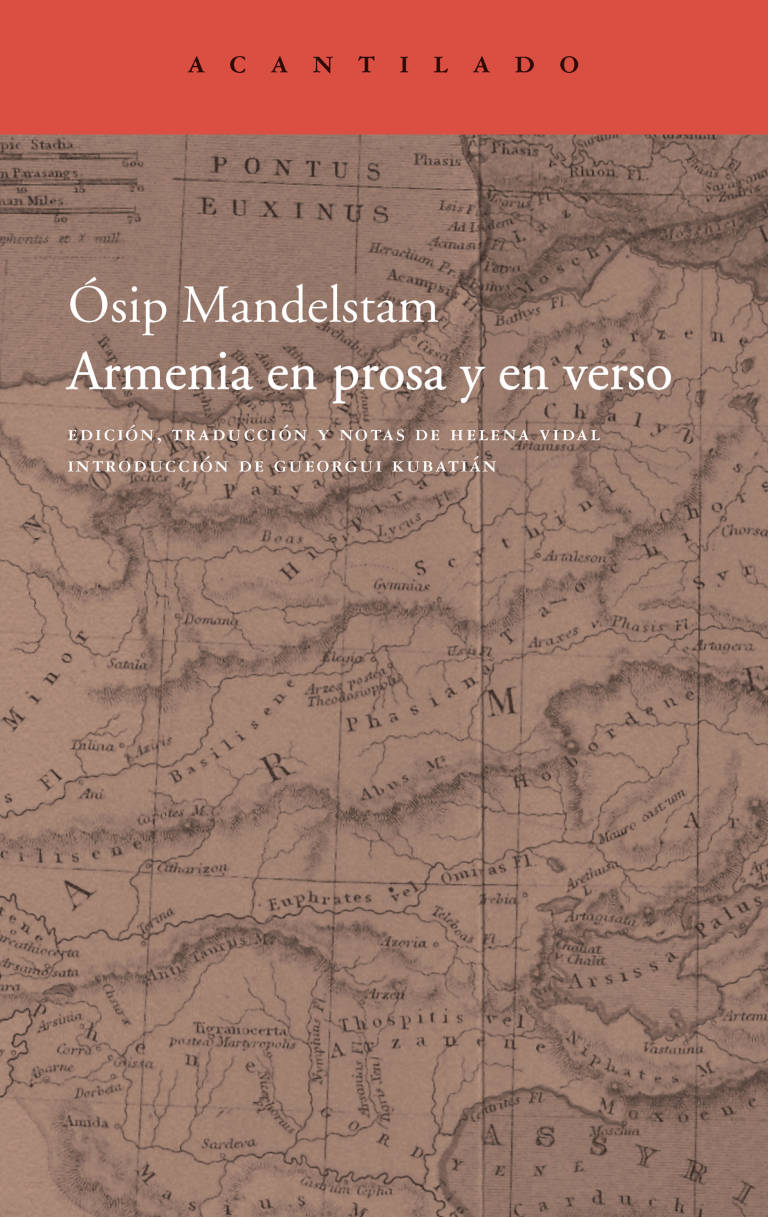

Lo explica el ensayista, poeta y traductor armenio-ruso de poesía Gueorgui Kubatián en su introducción a Armenia en prosa y en verso, volumen publicado por Acantilado —con traducción de Helena Vidal y apuntes finales de Nadezhda Mandelstam— que recoge el trabajo literario de Ósip Mandelstam producto de su estancia en el altiplano armenio de mayo a octubre de mil novecientos treinta: “Armenia ha sido atraída durante siglos hacia las entradas asiáticas, parecía condenada a disolverse en ellas, pero no lo hizo [...] La cultura armenia ha gravitado hacia la cultura europea a lo largo de dos milenios, pero no los hemos convertido en una parte de Europa”. Dejaba escrito Mandelstam: «no hay nada tan instructivo y gozoso como sumergirte en una sociedad [...] completamente distinta a la tuya, que respetas, por la que sientes simpatía, de la que te enorgulleces desde fuera»”. Los meses armenios del poeta, además de llenar su espíritu y satisfacer sus expectativas, cumplieron otro propósito: el de sacarlo del dique seco creativo en el que había permanecido durante cinco años y que le impedía escribir poesía. Le faltaba algo. Ese algo era Armenia.

Que Mandelstam necesitase de un país extranjero para recuperar la inspiración es algo que puede entenderse o no entenderse en absoluto, pero que lo hizo —que la recuperó— queda fuera de toda duda, habida cuenta de los textos —prosa y poesía— que Acantilado ha puesto en nuestras manos, piezas de extraordinaria belleza con pasajes tan brillantes como este, sucedido en la isla lacustre de Seván: “Cuando la expedición, armada con una manta, una botella de coñac y todo lo demás, y encabezada por el camarada Karinián, volvió con un Gambárov medio congelado pero sonriente, recogido de encima de una roca, se le recibió con aplausos. Eran las ovaciones más maravillosas que jamás haya oído: aclamaban a un hombre por el hecho de no ser todavía un cadáver”. O: “Alguien contaba que abajo, en la calle Yakimanka mismo, se había instalado un inválido bronceado que vivía allí, bebía allí su vodka, leía los periódicos, tiraba los dados y, cuando se hacía de noche, se quitaba la pierna de madera y la utilizaba como almohada para dormir”. Como narrador, Mandelstam hace gala de una enorme sensibilidad y de un brillo intelectual que nos obliga a recrearnos palabra por palabra en unos relatos que merecen ser leídos con el reposo necesario para que la mente baje las barreras interpuestas contra la barbarie cotidiana, de modo que puedan filtrarse los colores terrosos, los ojos profundos clavados en el cráneo, la montaña santa Ararat, los jóvenes féretros, las letras que parecen tenazas, las palabras grapas; todo, en definitiva, lo que el autor de este viaje pudo captar con su “cristalino de un ave de palacio”, y traducir, arrastrado ya por el torrente emocional, de esta forma: “¡Ay!, que no veo nada, y mi oído está sordo, / dos colores me quedan tan sólo: de minio y de ocre ronco. / De pronto empiezo a soñar con una mañana en Armenia, / pienso: «Iré a Eriván, a ver la avecilla del cuento, / y luego a aquel panadero que, como jugando en un corro, / se agacha y se vuelve a agachar, sacando lavash del horno»”.