VALÈNCIA. Es la fantasía final, la asimilación última de la nada, el camino torcido que no vio venir el transhumanismo: ser autómatas en nuestra propia piel. Heil, Homo vacuum. Hay señales que hablan de nuestra fascinación por el fenómeno: si todavía queda lejos eso de prescindir de nuestro efímero traje de humano trasladando la mente a un sistema mucho más longevo, podremos al menos especular con lo contrario, podemos decir adiós a las emociones y a los sentimientos, escoger la carne, y se acabó el problema. No más miedo a la muerte, no más miedo al dolor. Un sinfín de series sobre asépticos psicópatas con mirada de androide de la Nostromo gritan el secreto a voces de nuestro anhelo. Si se piensa durante al menos un par de minutos todo parece cuadrar: nuestra lograda indiferencia frente a las atrocidades que los medios nos muestran ya desde hace unos años sin aviso previo -no lo hay tampoco cuando llegan a través de un mensaje, así que para qué-, y la fascinación generalizada por aquello de comprender a los peores criminales -de los que se pueden atrapar- mediante productos destinados al ocio con la excusa de que nos asombran porque son nuestros antagonistas naturales. ¿Lo son? Una cosa es una miradita dentro del cajón prohibido y otra es pagar varias suscripciones para consumir todos los true crime del momento. La anestesia, además, produce un cosquilleo. ¿Qué será no sentir hasta el punto de hacer eso y poder dormir después a pierna suelta? Ted Bundy Superstar. Tremendo Edmund Kemper. Hay algo inquietante en que nuestra aproximación a la misteriosa e inaccesible para la mayoría incapacidad de sentir discurra siempre por esas aguas oscuras. Existen otras manifestaciones mucho más luminosas, y pueden tener el aroma del cabello de otra persona cuando lo agita el viento en un recuerdo impreciso.

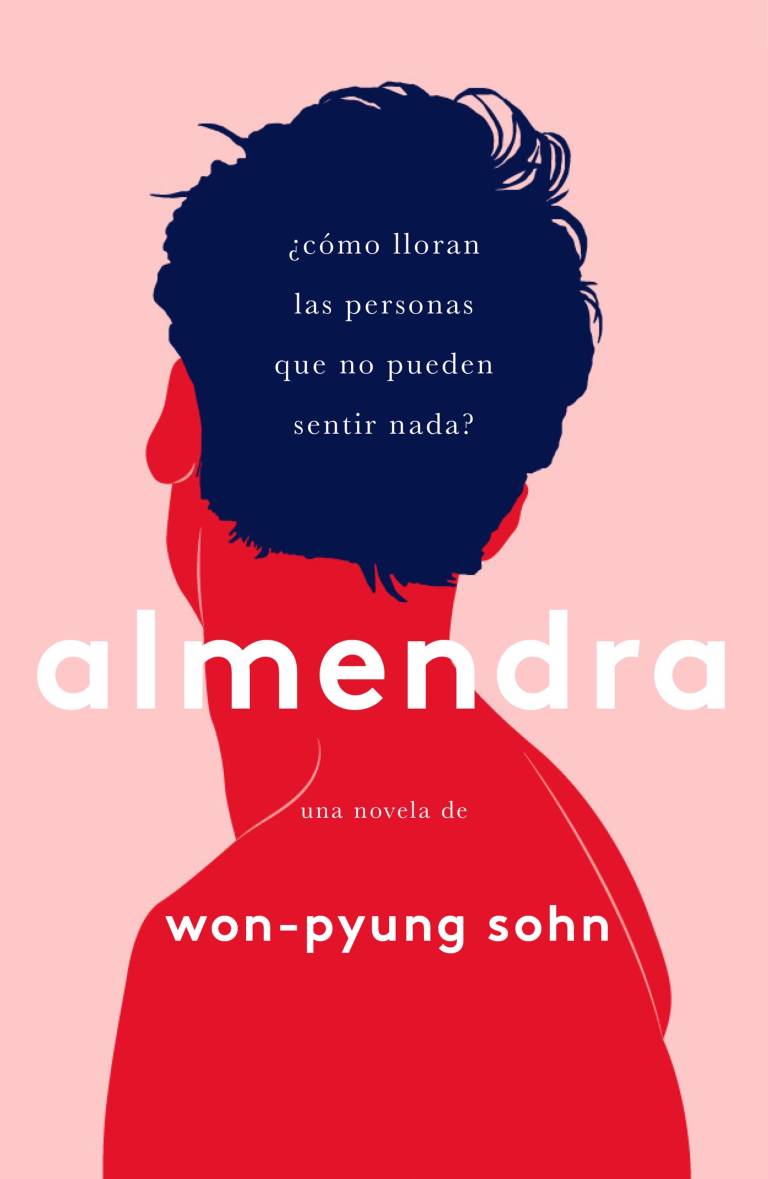

En Almendra, de la escritora coreana Won-pyung Sohn -publica Temas de hoy con traducción de Sunme Yoon e ilustración arrebatadora de cubierta de Isabel Castillo-, Yunjae es un chico a quien la genética le ha procurado la extraña condición que le hace ser inmune a emociones y sentimientos: es un Juan sin miedo moderno que tampoco comprende muchas otras de las claves de la interacción humana por culpa de unas amígdalas cerebrales infradesarrolladas. Amígdala significa almendra en griego. La vida de Yunjae, que vive con su madre y abuela, sufre un cambio drástico tras un evento de los que ahora llamamos Amok por la forma malaya para referirse a una ira ciega, de tal manera que con dieciséis años y una absoluta falta de recursos sociales, se ve abocado a enfrentarse casi en solitario al convulso ecosistema de la adolescencia y los adolescentes. Lo que podría ser un drama como muchos otros se convierte en un relato con textura de haiku sorprendentemente apacible gracias a los ojos desde los que avanzamos por la historia: la mirada de Yunjae es tranquila incluso en los peores momentos, y poco a poco el bullicio y la cacofonía, de nuestro mundo y del suyo, comienzan a disiparse, y las hojas adquieren un tono similar al de la portada y la mente se relaja y por un momento hasta se desea el silencio de la empatía, la ausencia de ruido, la valentía automática. Pero entonces llega el viento. Quizás con ánimo de reconducir la situación hacia territorios más normales no desarrolla más la autora lo que constituye el valor principal de la historia, como es la capacidad incapacitante o incapacidad capacitante de Yunjae, sin embargo, este giro hacia el equilibrio en forma de dos personajes que encarnan la turbulencia caótica y el perpetuo movimiento trae consigo el que con toda probabilidad sea el pasaje más bello de la novela, que la autora ha tratado como tratamos los mejores recuerdos, cuyos contornos se desdibujan de tanto hacer uso de ellos hasta que son solo una versión de lo que fue:

“Los rayos de sol de la tarde caían largos y yo volvía a casa después del colegio. El aire era frío y el sol parecía contemplar la tierra desde lejos. Puede también que esté equivocado, que el sol cayera a plomo e hiciera un calor bochornoso e insoportable. De lo que sí estoy seguro es de que acababa de salir del colegio y doblaba la esquina de muros grises cuando de pronto sopló una ráfaga de viento. Las ramas de los árboles se sacudieron con vehemencia y las hojas se estremecieron. Quizás me equivoque, pero no oí las ramas agitándose al viento, sino más bien un rumor de olas. [...] Entonces vi a Dora, que iba un buen trecho delante de mí. El viento levantaba su pelo arremolinándolo hacia la izquierda [...] De pronto el viento cambió de dirección y los cabellos de Dora se arremolinaron hacia el lado puesto. La brisa me trajo su olor”. Quien esté libre de memoria... A partir de Dora, el Yunjae digno de vivir en el lago de Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera comenzará a hacerse preguntas nuevas, y su vida y el libro entrarán en una inercia que nos precipitará hacia un final algo apresurado, puede que por saberse cerca de cerrar algo que se intuye bueno, una urgencia que es mejor evitar, pero que en todo caso no desmerece tampoco esta historia cuya contraportada habla de soledad y esperanza pero que tiene otras lecturas: Yunjae es algo así como el elegido de los que sufren, el mesías de quienes toman pastillas sabinescas para no soñar o sentir. ¿Es soledad de veras lo que habita Yunjae? ¿Es la incomprensión necesariamente una condena si a uno no le afecta? ¿La ignorancia es la felicidad? ¿Ha adquirido Yunjae una ventaja evolutiva, una adaptación darwiniana a un entorno que premia a los insensibles, sin haberse convertido además en un monstruo? ¿No son acaso todos los demás seres mucho más dañados que él? ¿No será esa nada rala y seca de la que habla Yunjae y que hace que las cosas pierdan el sentido la auténtica paz, la armonía última?