música

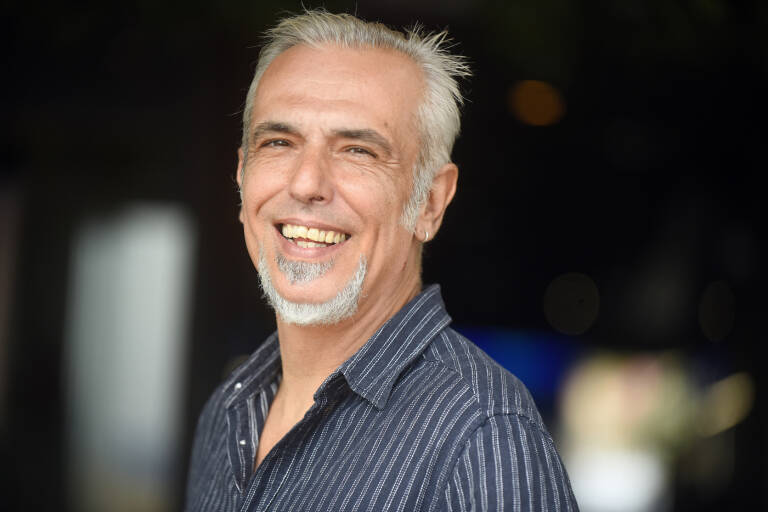

Carles Dénia: «Hemos perdido el arte de vivir»

FOTO: Daniel García-Sala

FOTO: Daniel García-SalaRenovador de la música mediterránea, reconocido internacionalmente por su personal exploración de los sonidos de raíz, el gandiense es, desde hace tiempo, uno de los nombres imprescindibles de la música valenciana y europea. Su nuevo disco, Mussol, es otra prueba de su compromiso irrenunciable con una forma genuina de hacer las cosas

VALÈNCIA. No hay nadie como él en la escena musical valenciana. Diría que tampoco en la estatal. Si le citas un género, él lo desmiente. Podría servir para situar al neófito, pero él cree que eso solo acaba por despistar. Cosas de los músicos de raza. Más aún si tienen el talante omnívoro y obsesivamente autoexigente de Carles Dénia (Gandia, 1971).

Mientras releo la nota de prensa de Mussol (2023), su recién publicado séptimo disco, suena David Guetta en la terraza frente a la Malvarrosa en la que nos hemos citado. El contraste no puede ser más acentuado: se trata de un trabajo dedicado «a todos los bohemios, soñadores, inadaptados y románticos que, a contracorriente, hacen de su arte una guerra silenciosa contra el gran hipermercado del plástico y la mentira». Lo opuesto a los ramplones pelotazos del DJ francés, vaya. En un país normalizado, y en otro entorno muy distinto al actual, Dénia sería considerado un tesoro nacional, y no un músico de minorías.

Arte, cultura y entretenimiento

Él también se inscribe en el club de los soñadores: «No entiendo del todo esta sociedad; yo intento huir tanto de los convencionalismos como de algunas maneras de enfocar la vida: soy un romántico, totalmente, un poco inadaptado, porque echo mucho de menos en nuestra sociedad el cantar e interaccionar, algo que me parece básico», me dice mientras charlamos un poco antes de que se suba al coche para volver a Sant Pere de Ribes, la localidad de la costa del Garraf (Barcelona), cerca de Sitges, en la que reside desde hace dieciséis años.

Hay un concepto museístico de la cultura que acaba por distanciarla de la calle, que no le genera simpatía. Sale todo esto a relucir cuando le pregunto si está de acuerdo con eso que dice tantas veces Pep Gimeno ‘Botifarra’: que ya no cantamos en nuestro día a día, que estamos perdiendo aquella larguísima tradición oral que se transmitía de generación en generación. «La cultura ahora son ciclos, conciertos, exposiciones… todo como dentro de un escenario, pero el mundo real ha perdido su cultura porque la gente canta fatal: antes las abuelas y las madres sabían cantar, había una gracia que hoy no la hay, y basta con ver cómo canta la gente el cumpleaños feliz, que no dan ni con la melodía».

Saco a relucir a Botifarra no por capricho: si de algo se fue empapando Carles Dénia, en los últimos quince años, tras curtirse en el jazz y en el flamenco, fue en el folk valenciano; en el cant d’estil. Aunque él no quiera ni oír hablar de etiquetas. «Hemos perdido el arte de vivir; antes el arte era el centro de las fiestas, de las casas, de la calle, pero lo hemos barrido, y me temo que es irreversible», lamenta.

Que nadie piense, no obstante, que a Dénia le gusta regodearse en lo negativo. En absoluto. De ser así, no hubiera podido mantener una carrera tan autónoma y vivir de ella. «Algunas opiniones te envejecen, pero si miras objetivamente, creo que sí que hay una devaluación del arte y del artista: se mezcla el arte con el espectáculo y el entretenimiento, y no es lo mismo, es un tema complicado; yo soy de 1971 y vivo una realidad, aunque miro siglos atrás a veces», matiza. Pero, al mismo tiempo, concede que «el talento artístico es una expresión genuinamente humana que florece a pesar de todos los obstáculos, es algo muy profundo, difícil de destruir: solo hace falta darse un paseo por Youtube y buscar un poco para ver que el arte no muere, pese a todo; y si hay arte, hay vida».

Conviene, en cualquier caso, huir de las prisas. Él no las quiere. No las necesita. Cada vez son más los músicos que me confiesan que sus procesos creativos no deberían estar condicionados a la presencia constante en las redes sociales, al abastecimiento incesante de novedades (singles, videoclips, entrevistas, actuaciones), con las que alimentar una maquinaria que en los últimos tiempos ha enloquecido. El de Gandia también está ahí: «Vivimos en una sociedad paralizada o incapaz de parar, y yo llevo una lucha muy grande contra eso, aunque también es verdad que este último álbum, Mussol (2023), es el que más se parece a como se hacen los discos hoy en día, porque los anteriores los grababa en directo, no por pistas, pero con este me he obligado a hacerlo así, porque el proyecto lo demandaba».

Buscando la raíz

Siempre se dice que el jazz y el flamenco fueron sus dos grandes escuelas. De hecho, con veintidós años, se fue al Conservatorio Real de La Haya (Holanda) para completar sus estudios, y allí trabajó como guitarrista de jazz. Conoce los Países Bajos —y sus escenarios— «mejor que muchos neerlandeses». Pero considera que su identidad musical no se plasmó en toda su plenitud hasta que publicó Tan alta com va la lluna (2009), su primer disco en valenciano. No solo por el lenguaje textual, sino también por el musical. «Siempre he estudiado mucho y, en aquel tiempo, me empapé de la época dorada del cant d’estil: me dolían las orejas de escuchar al Xiquet de Bètera, a Evaristo Payà, a la Xata de Godella, a Sabatereta o al Ceguet de Marxalenes, igual que con el flamenco tras escuchar a Tomás Pavón, a la Niña de los Peines o a Manuel Torre», afirma.

Carles Dénia, a quien no le gusta demasiado hablar de estilos «porque son tan grandes que despistan a la gente», y porque considera que explicar su relación con ellos «sería un gran embrollo que daría para una novela», sí admite que, tanto con el jazz como con el flamenco hay una relación que, inevitablemente, por mucha técnica y conocimiento que medien, conlleva cierto distanciamiento. «Me gustaban las músicas de raíz, y haber decidido hacer mi música en valenciano fue un proceso larguísimo para hacer un inventario con el que no sentirme foráneo, porque el jazz es universal, pero no es una música nuestra, igual que ocurre con el flamenco», detalla. Así que asume que lo que le hace sentirse «como en casa» es la música tradicional, ya que conoce «no solo el idioma y sus recovecos, también los de la zona de La Safor», sino sobre todo, «un mundo musical mío, sin querer pertenecer a círculos, un camino propio por mi espíritu de no hacer caso a lo que hacen los demás».

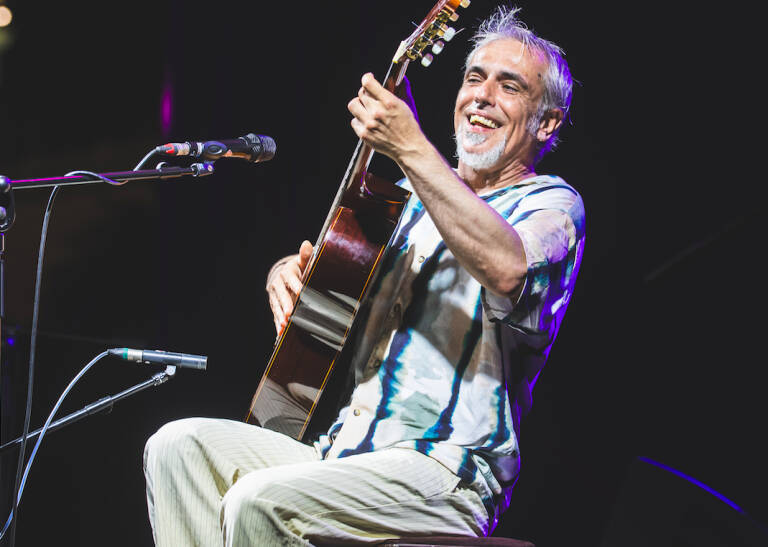

FOTO: DANIEL GARCÍA-SALA

FOTO: DANIEL GARCÍA-SALACuriosamente (o quizá no tanto), se topó con escasos reparos por parte de los puristas. De hecho, se congratula de que Tan alta com va la lluna (2009) tuviera «una acogida brutal en el ámbito de la música tradicional», pese a que el suyo era un canto diferente, y se siente afortunado de que le invitaran «a dar cursos». Le pregunto si se quedaría con algún disco en particular de entre toda su carrera, y me alegra coincidir con él: El paradís de les paraules (2011). «Fue muy especial porque todo fluye: la poesía que escogí es maravillosa, las canciones me gustan y a la gente le sigue emocionando, y creo que es el momento en el que cuaja la música que yo soy y se ve todo por primera vez: el cante, el jazz que estudié, el trabajo de composición… aunque luego volví a un registro similar en El Cant Espiritual (2018), basado en el poemario de Ausiàs March, que es parecido a aquel pero más denso, pero ambos son más yo; igual que también lo es este último, Mussol (2023)», admite.

La música como un modo de vida

«Me da igual el autobombo, no lo quiero hacer», me comenta el artista gandiense acerca de su compromiso con la música y nada más que la música. Si se puede ahorrar grabar un videoclip, lo hará. «Que se busquen un actor», reclama. «Estamos en un mundo de autoexplotación, en el que el músico tiene que ser su propio agente, hacer sus vídeos, manejar sus redes sociales, y es muy difícil: esto necesita tiempo y reflexión, algo que parece prohibido ahora mismo, pero yo no funciono así», defiende.

De hecho, una de las piezas esenciales de su último trabajo lleva por título Ara o mai, y es toda una declaración de intenciones, porque trata sobre «la lucidez que requiere todo proceso creativo cuando aparecen los momentos de agotamiento y te encuentras navegando a la deriva en medio de un océano», tal y como reza su literatura promocional.

¿Vale realmente la pena el esfuerzo? «Ser músico es absolutamente vocacional, aunque mucha gente se dedique a ello sin serlo, por el tipo de vida: necesitas tiempo y reflexión, y la fatiga y el agotamiento llegan cuando te encierras mucho tiempo a componer, porque necesitas luego salir para alimentarte y tener experiencias potentes, como girar, salir, viajar, ir a fiestas o juntarte con gente inspiradora», explica. Considera que «no puedes pasarte la vida encerrado, tienes que salir a comprar, y esa es la vida del músico al uso, algo bohemia en ese sentido, pero es la que me gusta».

FOTO: DANIEL GARCÍA-SALA

FOTO: DANIEL GARCÍA-SALAY se alegra de que ese modus vivendi haya dado sentido a su carrera. O de que esa carrera haya dado sentido a su vida. Y de que tenga tan poco que ver con la noción de éxito masivo que impera hoy en día. «Yo no tengo cabida en la música, entendida como un escaparate de famosillos, pero tengo mi espacio, porque al final ser honesto tiene su premio, y tengo un público que no es masivo pero sí muy fiel, ya que siempre he seguido mi propio camino», asevera.

Un trayecto no exento de riesgos ni dificultades. «A veces oigo mis discos y me pregunto quién va a tener paciencia en escucharme: pues mira, hay gente que lo valora, y no digamos ya cuando músicos como Albert Sanz me dicen que van a grabar una canción mía, algo que hace que se me caigan los pantalones de gusto, o cuando voy al Taller de Músics, a la Esmuc (Escola Superior de Música de Catalunya) o a la Berklee de València y veo que músicos de veinte años tocan mis canciones: eso es lo que siempre he querido, y no entrar en el gran mercado», puntúa.

La dificultad de innovar en tiempos de caducidad prematura

Carles Dénia no quiere resultar nostálgico porque sí. Ni plegarse al tramposo «cualquier tiempo pasado fue mejor». Reconoce que, por ejemplo, durante el Renacimiento «el artista era un siervo». No era oro todo lo que refulgía. Pero prefiere «la cima de la música de hace cuatrocientos años que la de hoy, que es Bad Bunny». Le digo, entonces, que los reparos hacia el reguetón son los mismos que se le hacían al punk en los setenta o al propio rock en los cincuenta. Y me responde que todo ya había empezado a cambiar a mitad del siglo pasado: «Cuidado, porque son comparaciones a partir de los años cincuenta, pero el proceso de globalización ya estaba en marcha entonces, con las grandes corporaciones tomando poder, y eso hizo que las revoluciones sean ahora infinitamente más rápidas», argumenta.

Cuestión de perspectiva: la visión cambia según ampliemos el enfoque. Y el suyo se ha remontado, en lo musical, a muchos siglos atrás. Su mirada cuenta con esa ventaja. «Desde mitad del siglo pasado el tiempo no se mide igual, porque todo el mundo quiere innovar, pero ¿cómo vas a hacerlo si no hay nada viejo, si no da tiempo a que las cosas envejezcan? Si intentas innovar sobre la innovación, nada permanece y todo es efímero; no hay donde asentarse: no es lo mismo decir eso ahora que en el tiempo de los griegos; es un tema inabarcable», me explica.

Y, aunque entiende que «el gusto por el arte es personal», también defiende que «hay criterios objetivos: es como si va un señor, coge un lienzo, pinta un punto y vale millones; pues no sé, yo puedo no entender de pintura, pero quienes sí saben conocen lo que ha sucedido con las galerías, y uno tiene que hacer ver cuáles son sus medidas», reivindica.

La poesía rescatada

La poesía ha sido uno de los principales sostenes de la música de Carles Dénia en los últimos tiempos, en el periodo de madurez de su carrera. La de los poetas andalusíes valencianos entre los siglos X y XII —traducidos por Josep Piera— en El paradís de les paraules (2011); la de Ausiàs March en Cant espiritual (2018), y, ahora, la de Eduard Marco, Ramon Ramon, Josep Piera o Maria Beneyto en Mussol (2023). Reconoce que no es fácil: «Después de haberlo hecho con Ausiàs March o con los poetas andalusíes, te vuelves muy exigente, y poesía buena que te mueva y que tenga un léxico cantable y una temática que no sea muy soluble, que tenga una vértebra que te dé un hilo para una canción, es muy complicado encontrarla: a veces me he tirado un mes leyendo poesía para no encontrar nada», detalla.

En Mussol (2023), lo ha hecho afrontándolo como un empeño minimalista, también en parte por «la dificultad para contar con quienes me acompañan habitualmente y que son como mi familia musical, debido a lo apretado de sus agendas», dice. Ha dedicado los tres últimos años al disco, tocando «guitarra, laúdes, bandurria, bajo o piano», entregado a unos textos en los que busca siempre temáticas que «trasciendan el momento», sin ligazón con la contemporaneidad. Y, siempre, con esa autoexigencia que él prefiere justificar como la inseguridad de quien quiere llevarlo todo muy preparado, para que nada descarrile. Por eso me cuenta que busca en la poesía «cosas universales, atemporales, que puedas desligar del contexto: la muerte, el amor o la naturaleza son algunas de las fuentes que la alimentan, y siempre van a estar ahí», esgrime.

Mimbres, al fin y al cabo, que le han permitido ser uno de los músicos más eclécticos y polivalentes de la escena valenciana y estatal, y también uno de los que mejor ha sabido aunar tradición y modernidad, acercando su propuesta a escenarios de medio mundo (China, Vietnam, Turquía, Grecia, India y casi toda Europa), convertido por derecho propio en uno de nuestros mejores embajadores musicales.

* Este artículo se publicó originalmente en el número 109 (noviembre 2023) de la revista Plaza